- 万博閉幕から

夢洲の空の下、白い光が揺らめくように、無数の短冊が風に踊っていた。

その建物こそ、ハンガリーパビリオン――音楽の国が万博の地に築いた一瞬の楽園である。短冊が奏でるかすかな擦過音は、まるで風のオーケストラのようで、まだ中に入る前からもう一つの世界の入り口に立たされたような心地がする。

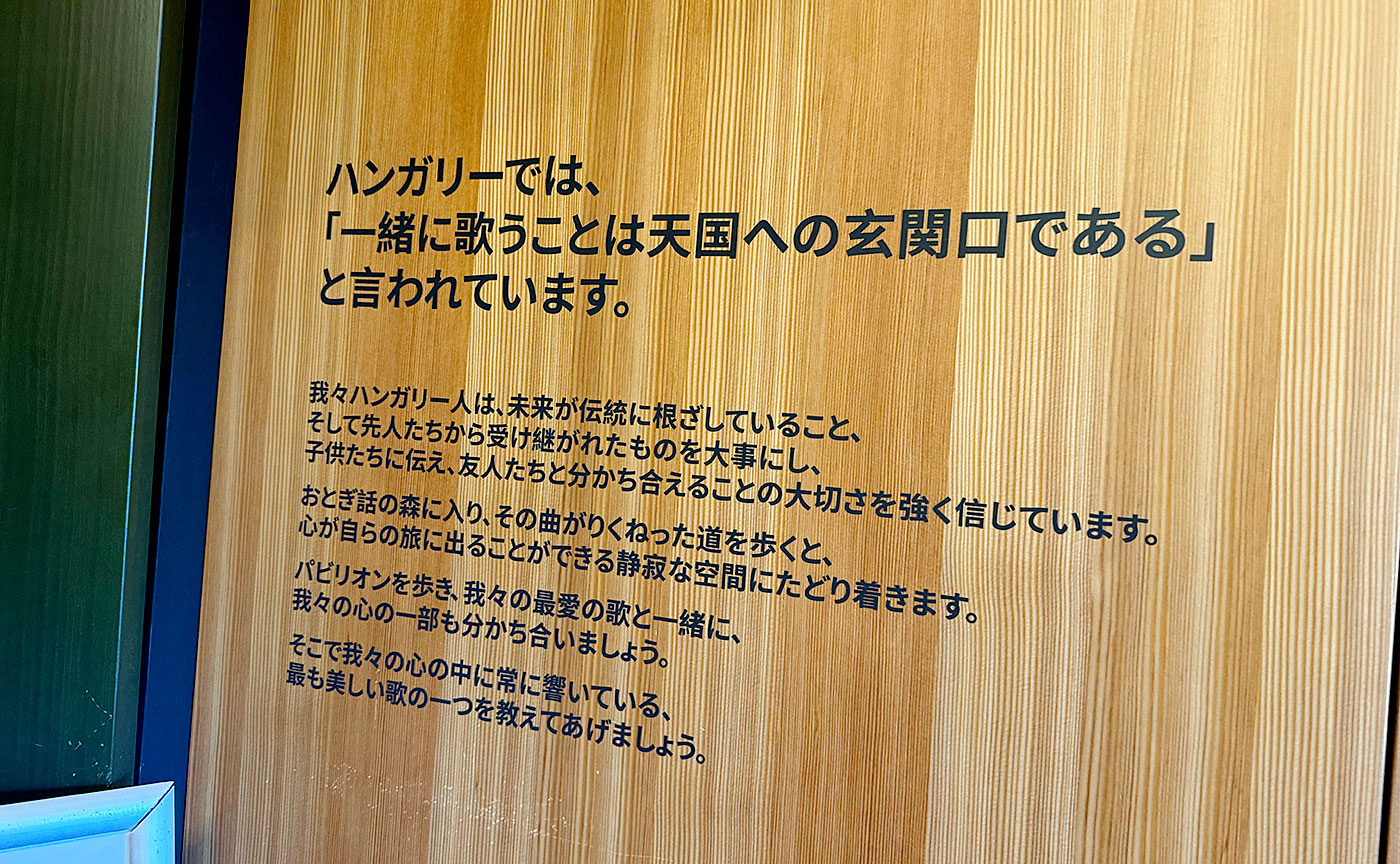

ハンガリーには「一緒に歌うことは天国への玄関口である」という言葉があるらしい。その意味を確かめるように、扉をくぐる。すると、外の喧騒はふっと消え、やわらかな闇に包まれた。

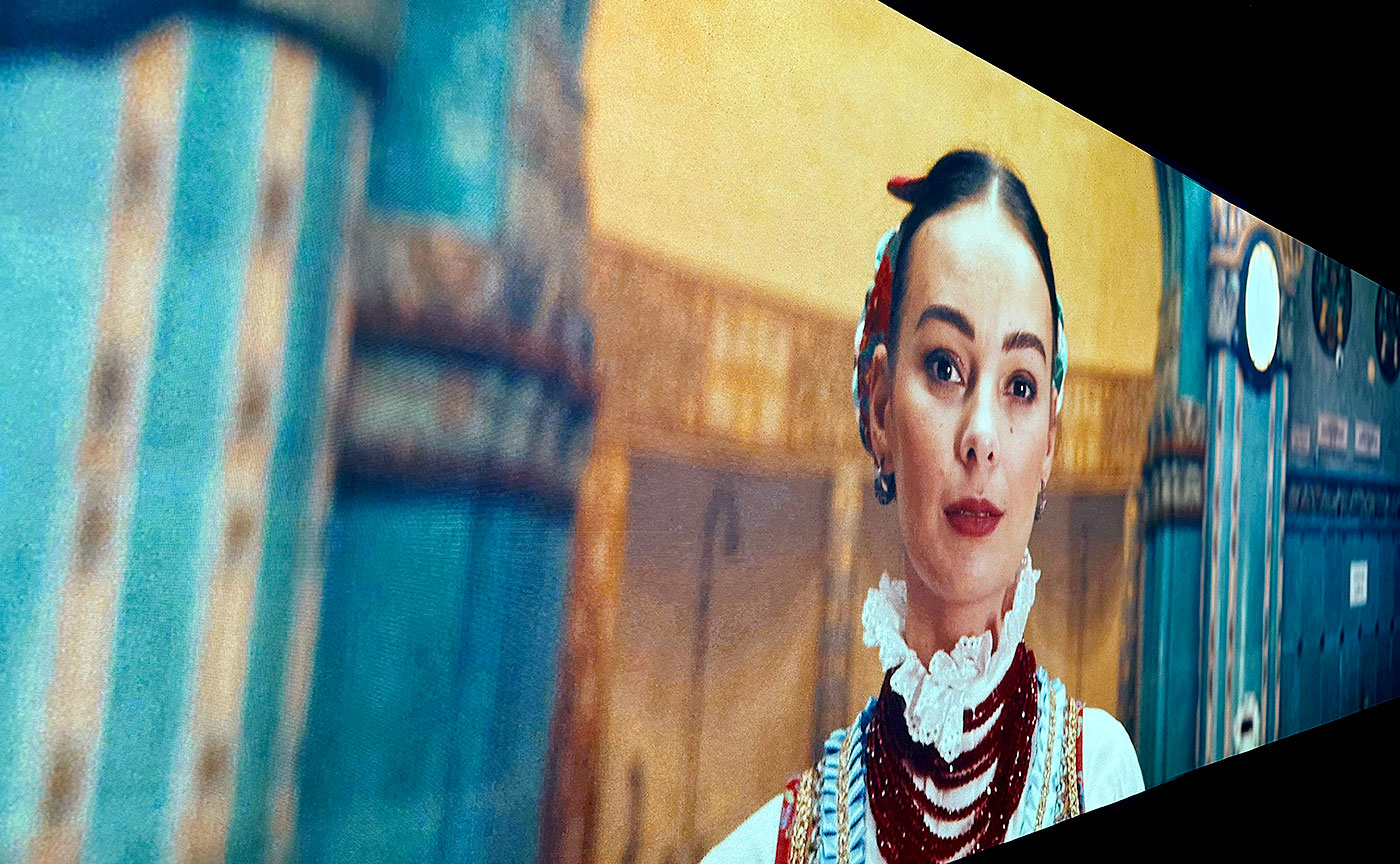

中央に、ひとりのパフォーマーが立っていた。照明は最小限。歌声だけが、静まり返った空間を満たしていく。

その声は不思議に深く、湖底から立ち上る霧のように漂いながら、どこか懐かしい痛みを伴って胸に届いた。言葉はわからない。けれども旋律が、まるで古い記憶を撫でるように心を震わせる。

観客の誰もが息を呑み、ただその歌に耳を委ねた。

それは一人の歌でありながら、聴く者すべての声を吸い込み、見えない合唱となって天へ昇っていくようだった。

歌が終わると、闇の中に余韻だけが残った。

ほんの数分の出来事だったはずなのに、出てきたときには、まるで別の人生を生きてきたような気がした。

ハンガリーパビリオン――それは、音楽という名の祈りが形を持った場所だった。

投稿日:2025年10月28日