- 万博閉幕から

夢洲の空に陽が傾き、風が海の匂いを連れてくるころ、私はふと導かれるようにポルトガルパビリオンへと足を向けた。

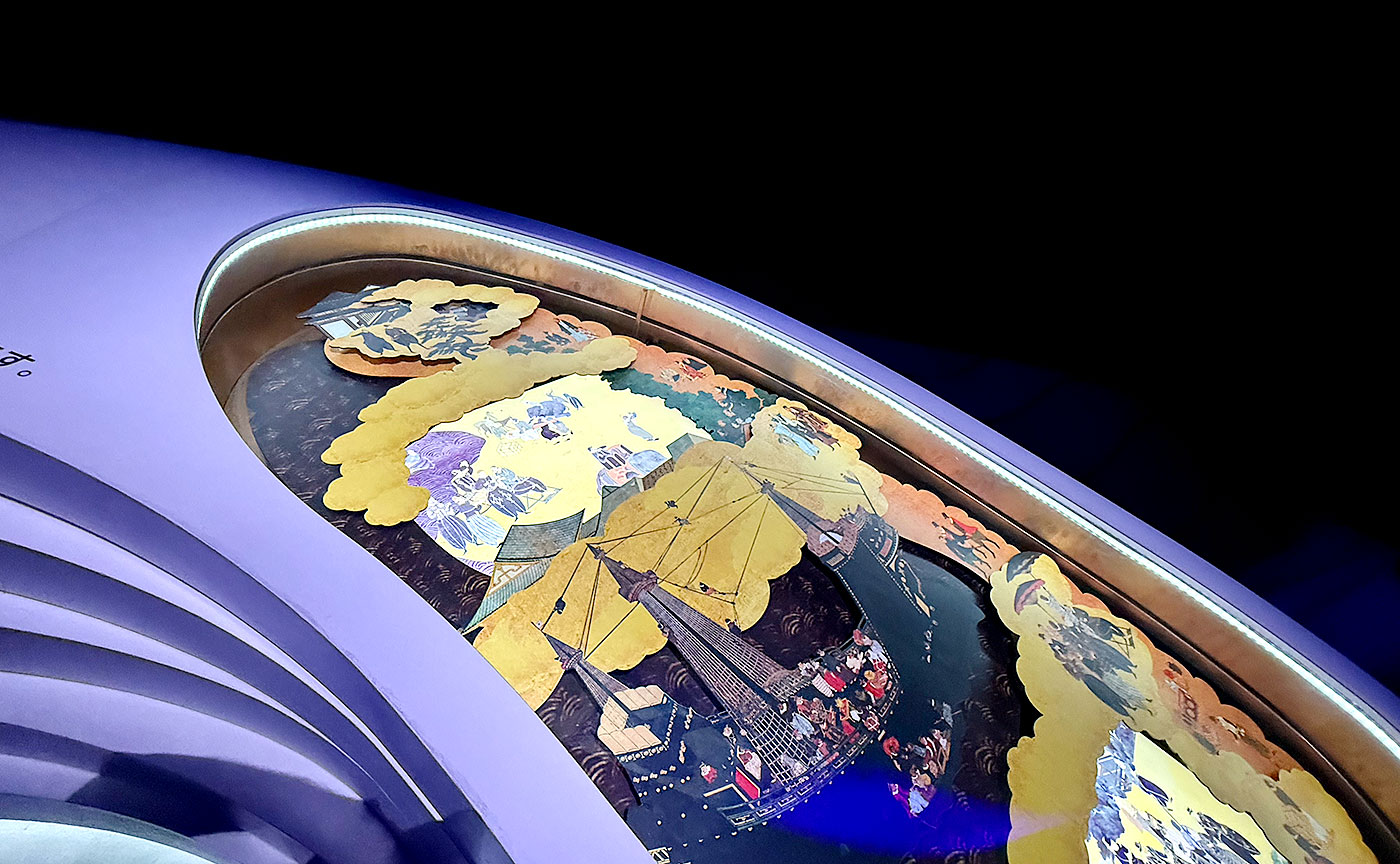

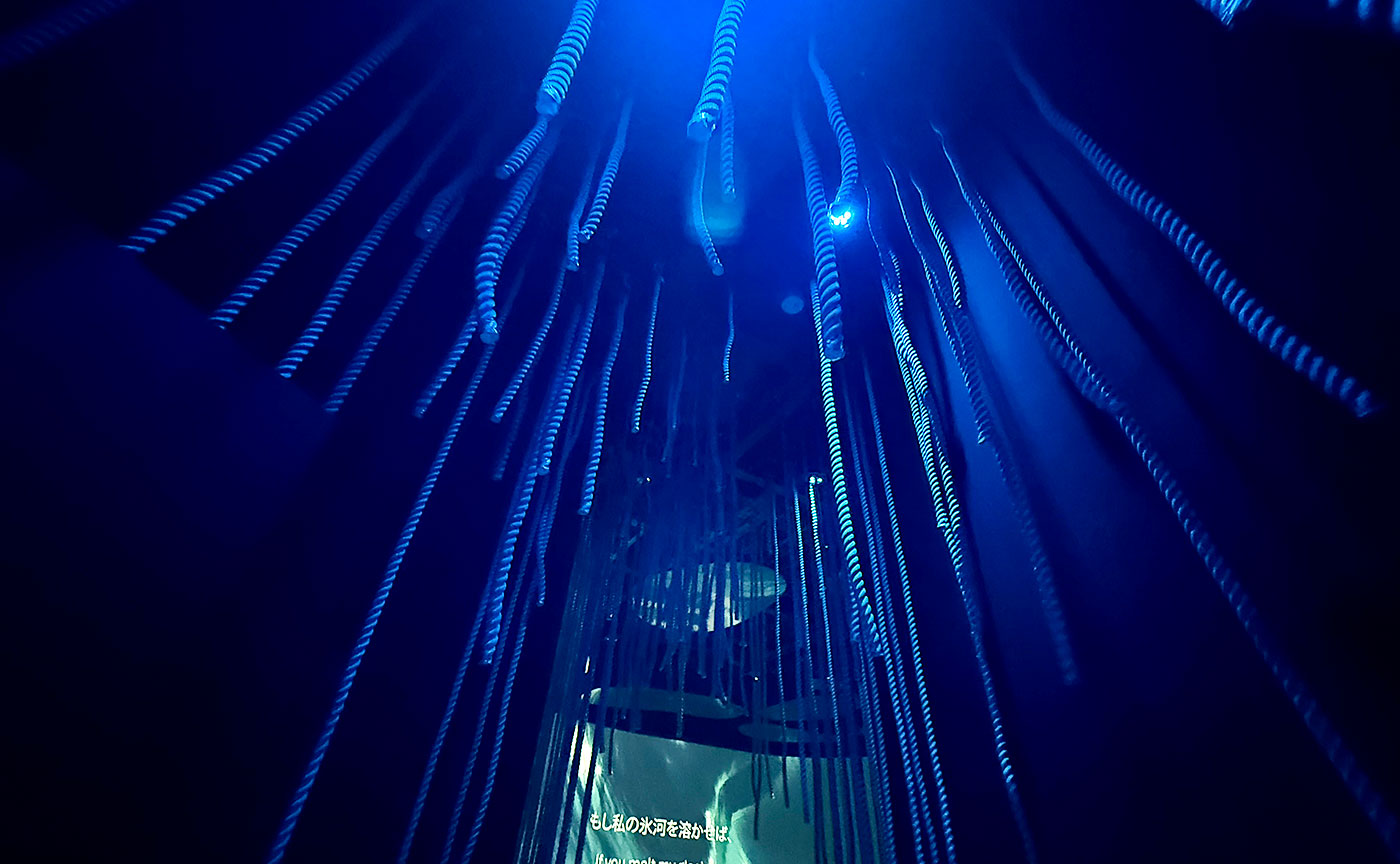

万博めぐりの最後の地にふさわしい、どこか異国の香りを放つ建物だった。外観には無数のロープが垂れ下がり、潮風に揺れている。その光景はまるで、遥か大西洋を渡ってきた帆船の残像のようで、眺めているだけで胸の奥がざわついた。

待ち時間は10分ほど。行列の先には、未知の深海が口を開けていた。

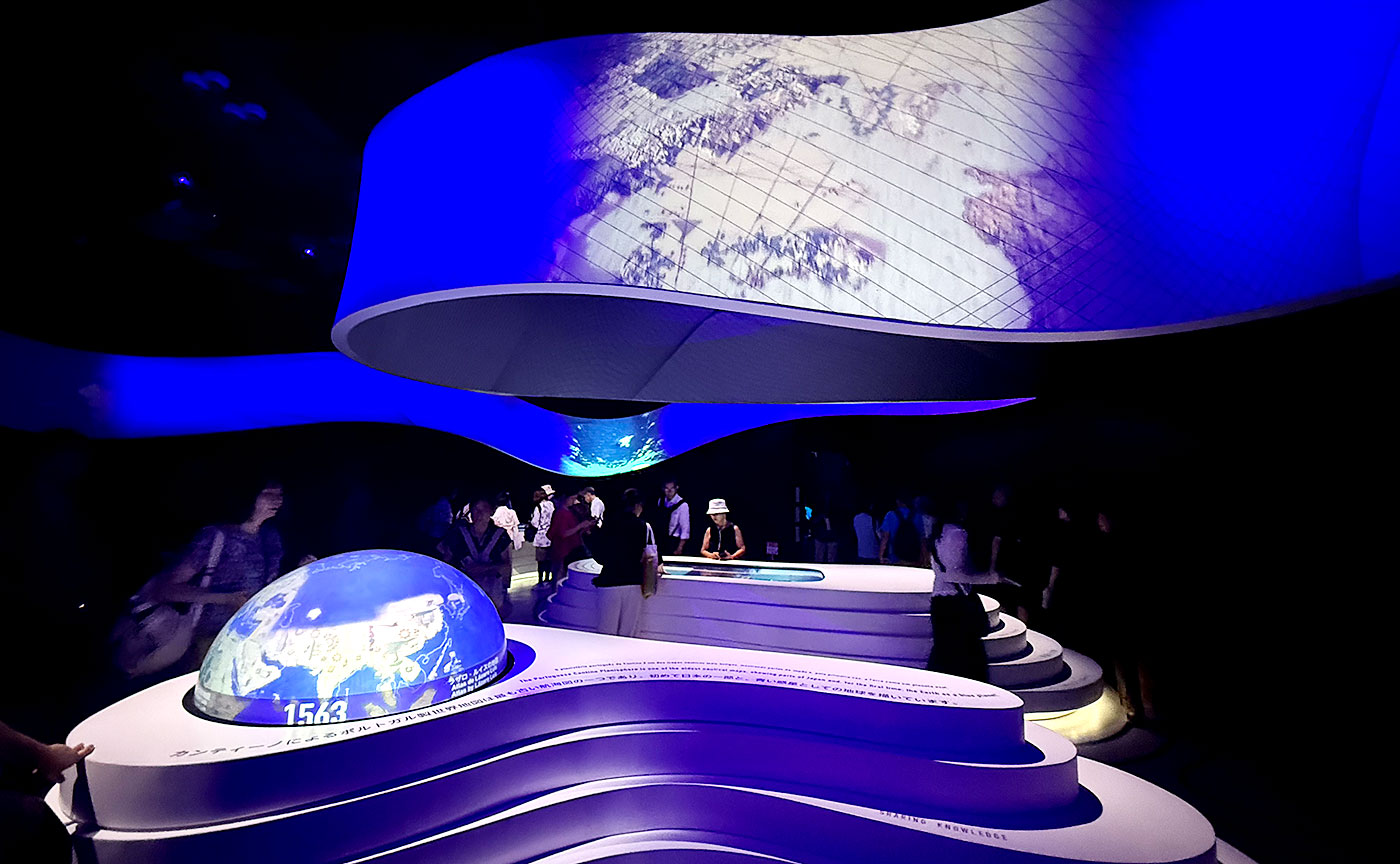

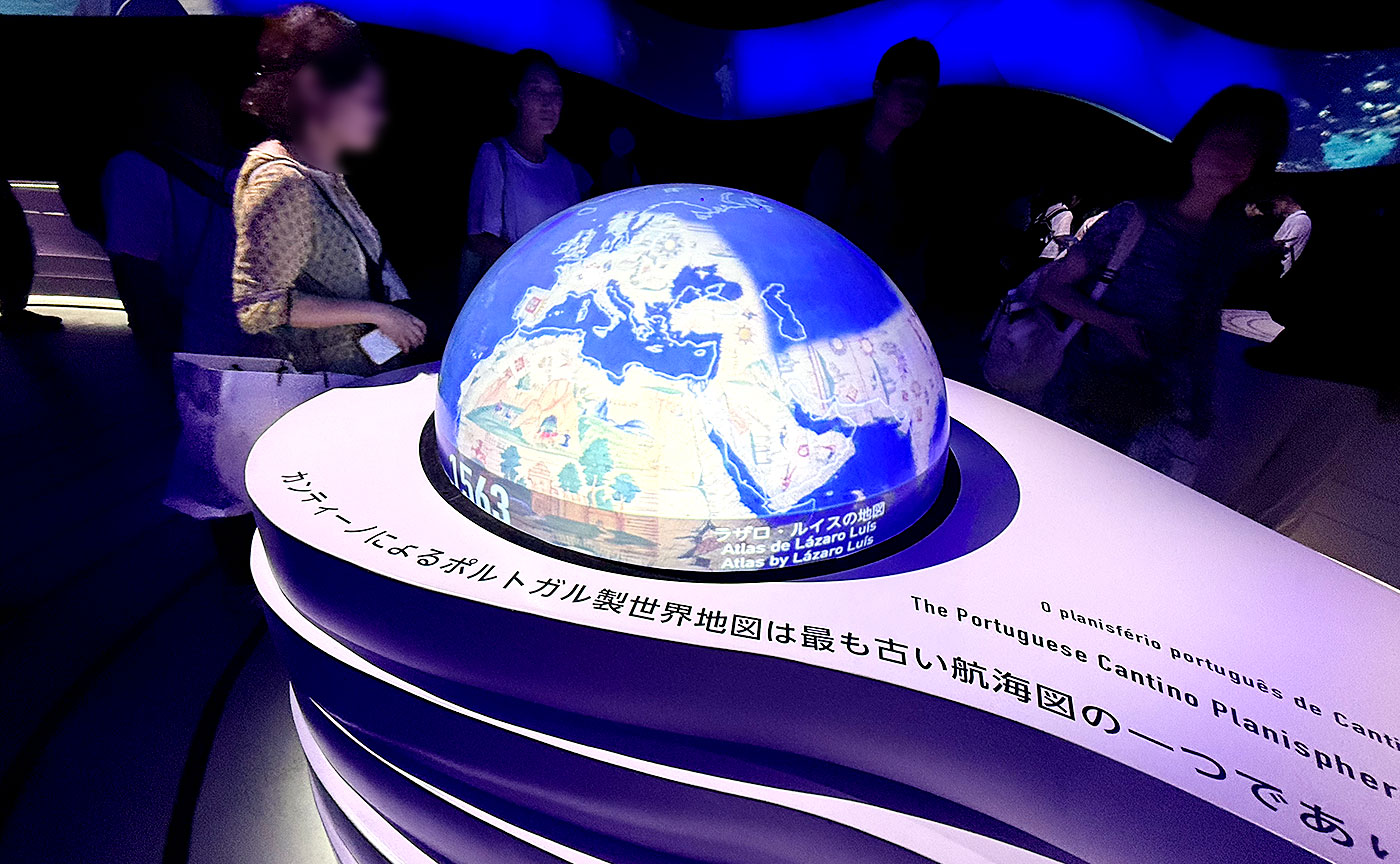

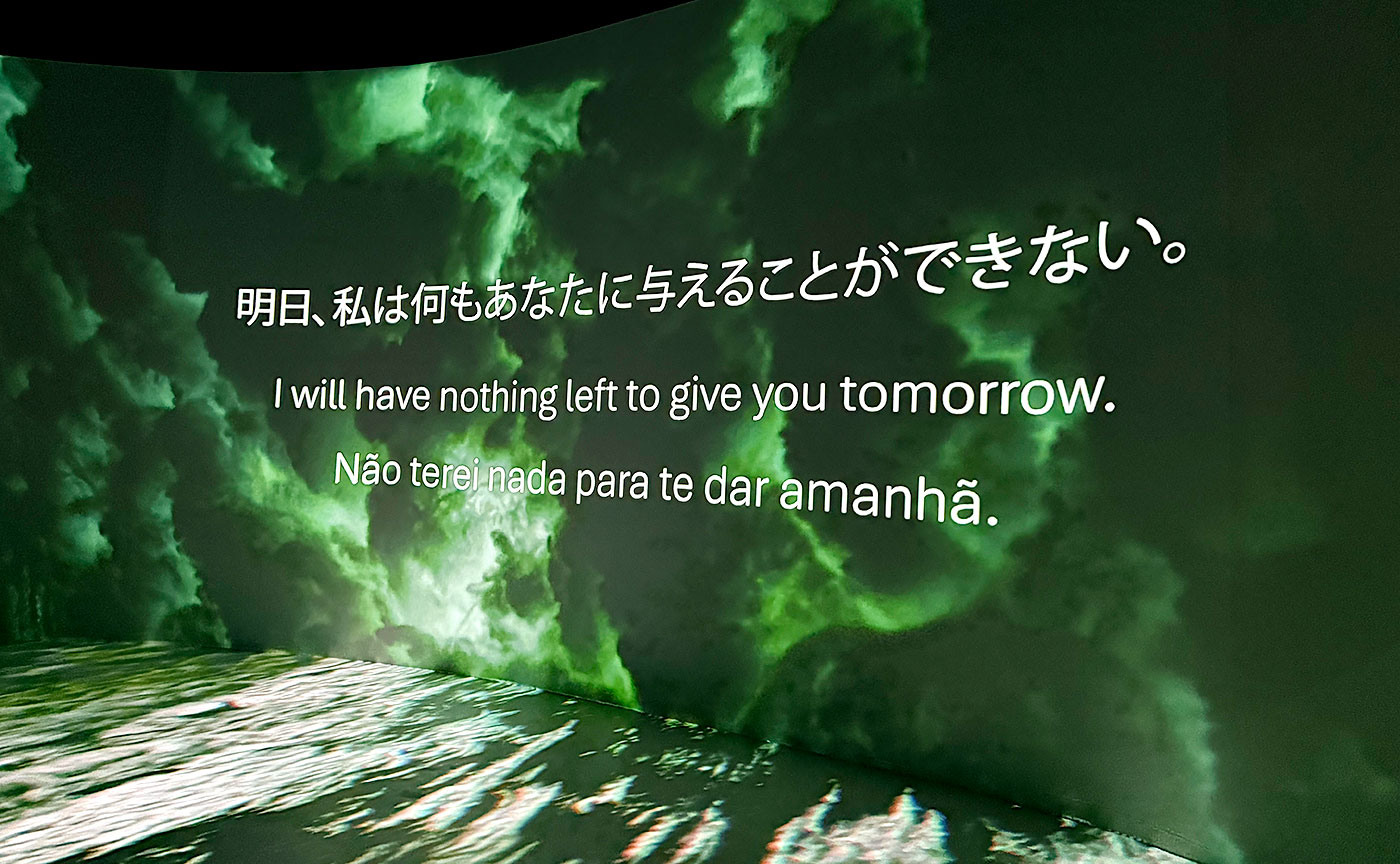

足を踏み入れた瞬間、光は薄れ、空気がひんやりと変わる。青く沈んだ照明が足元を包み、波の音にも似た低い響きが耳に届く。まるで自分の身体ごと海の底に沈み込んでいくようだった。そこでは時間が溶け、言葉がゆっくりと泡になって浮かび上がる。

ポルトガルという国は、かつて海の果てまで船を出した人々の国である。その冒険の記憶が、ロープの一本一本や壁の揺らめきに宿っているように思えた。深海は彼らにとって恐怖であり、憧れでもあったのだろう。パビリオンの中を歩くうちに、私もまた、あの彼方へ向かう船乗りの一人になったような気がした。

外に出ると、再び夢洲の風が頬を撫でた。ロープがきらきらと光を受けて揺れ、まるで海と陸とを結ぶ境界線のように見えた。ポルトガルパビリオン――それは静かに心を航海へ誘う場所だった。

投稿日:2025年10月19日