- 万博閉幕から

夢洲の夕陽がじわりと西の空を染めていくころ、中国パビリオン前の行列はまるで巨大な蛇のように地面を這い、目の前のパビリオンへと吸い込まれていった。

見渡す限り人、人、人。しかし不思議なことに、その長大な列は驚くほど滑らかに進み、気がつけばわずか20分で入口に辿り着いていた。並ぶ者たちの胸には、誰もがひそやかな期待を忍ばせている。

外観だけでも圧倒的な存在感を放つこの建物が、内側に何を秘めているのか――その謎が足取りを軽くする。

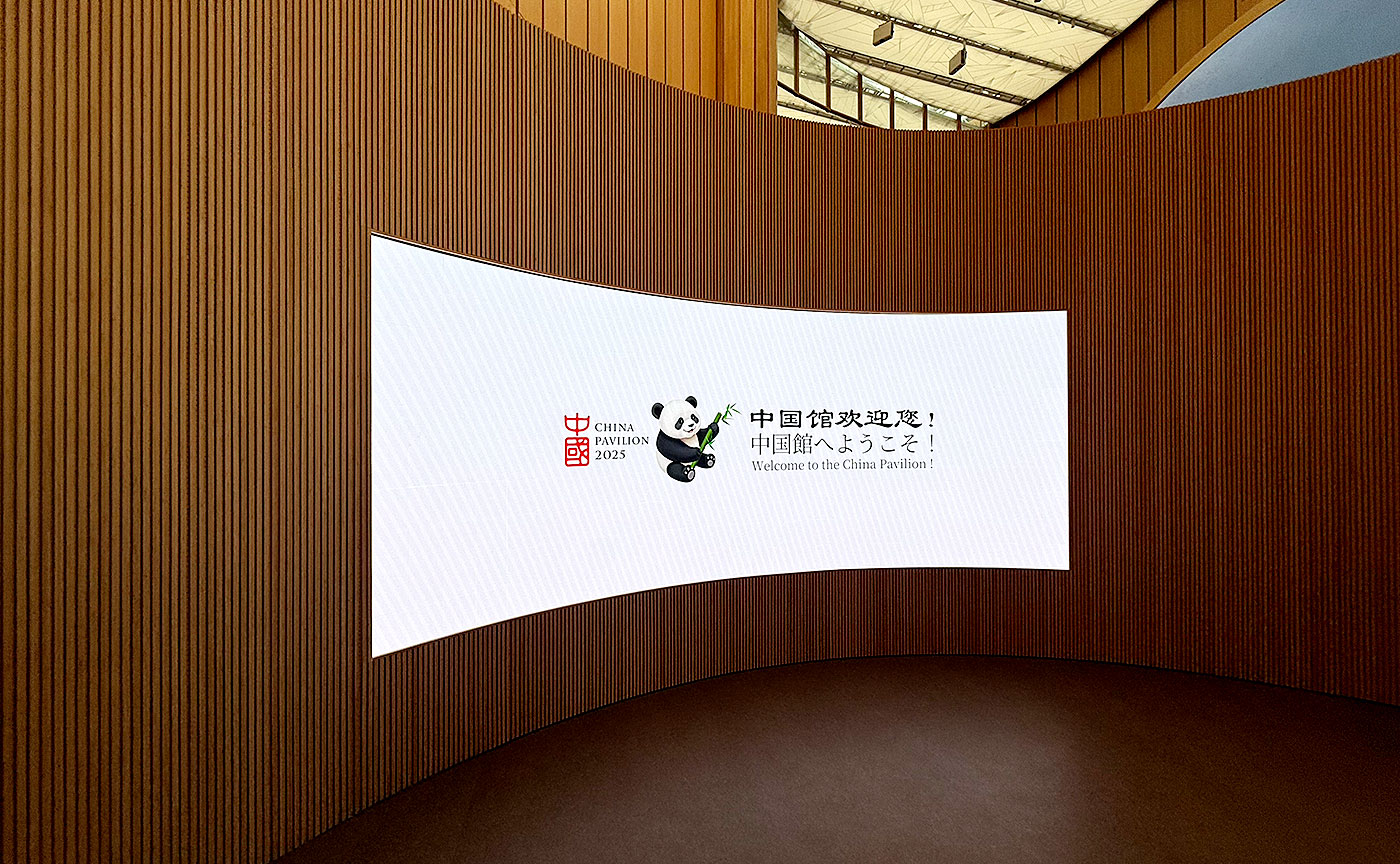

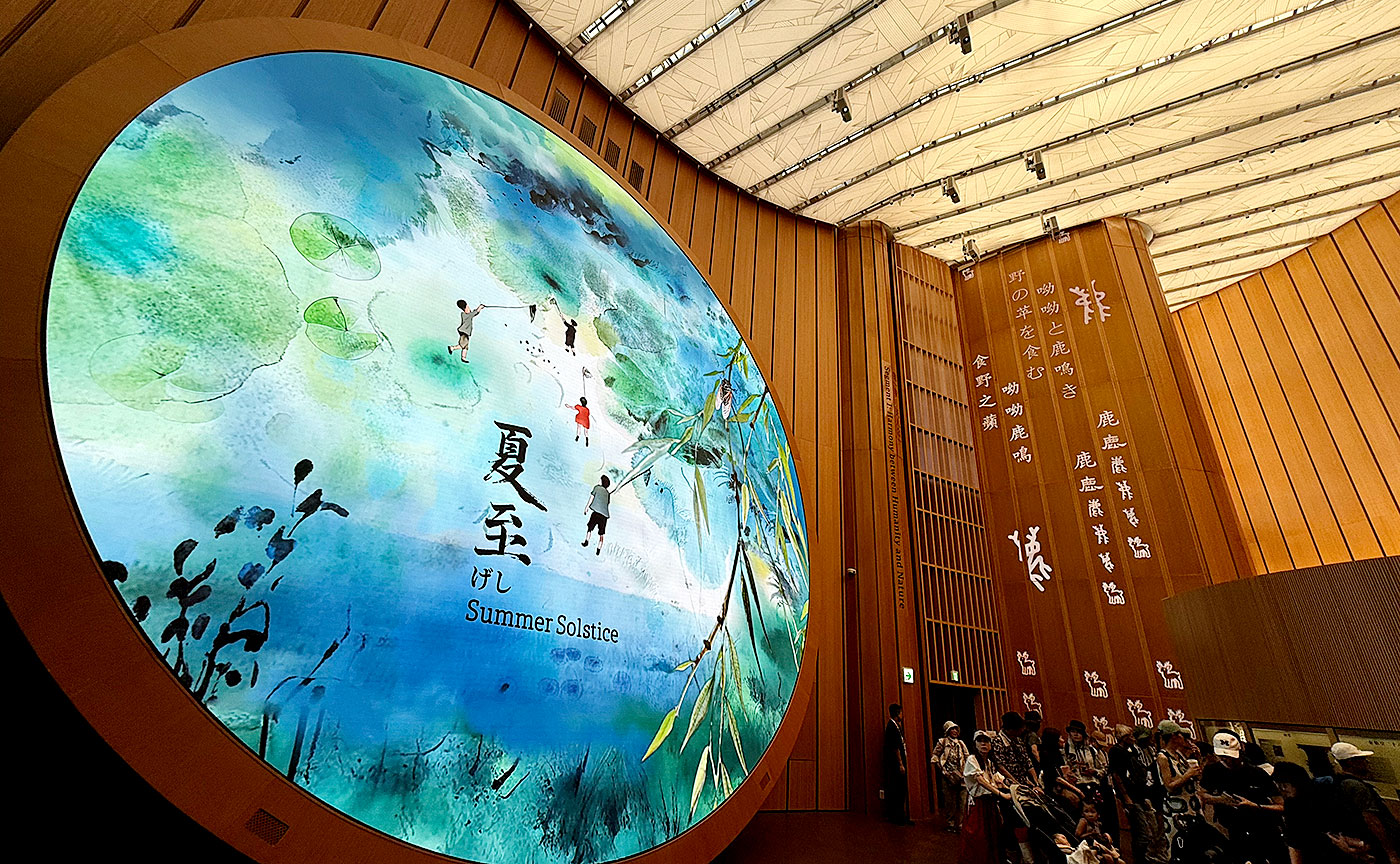

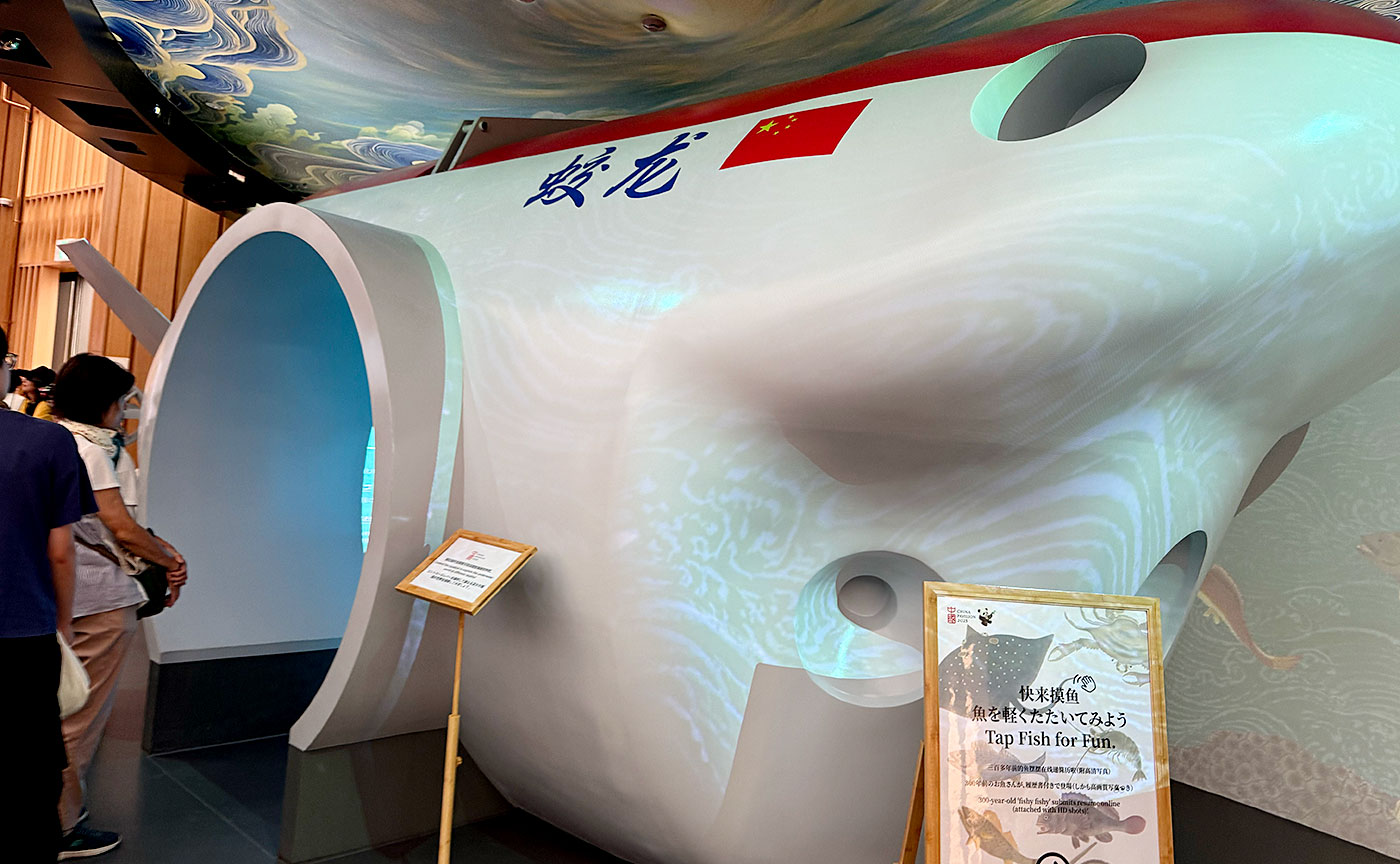

扉をくぐった瞬間、空気の密度が変わる。目の前に広がるのは、常識を易々と飛び越えたスケールの世界だった。ひとつひとつの展示物が、こちらの想像力を測るかのように巨大で、視界いっぱいに迫ってくる。

木材が醸し出す柔らかな温もりと、最先端技術のきらめきが同じ空間に溶け合い、未来都市の中に古い森を迷い込ませたような、不思議な落ち着きが漂っている。

足を進めるたび、巨大な木の梁に包まれた天井から、静かな脈動が降りてくる。

しかし、心の片隅で密かに待ち望んでいたヒューマノイドロボットの姿がどこにも見当たらない。あの、未来を象徴する機械の人が、どこかの角からひょっこり現れるはずだったのに。探し忘れたのか、それとも最初から存在しなかったのか。

展示の一角を何度も見回しながら、その曖昧さに胸がざわつく。見つからないという事実が、かえって想像を掻き立て、この空間をいっそう夢のように感じさせる。

外へ出ると、夜風がひんやりと頬を撫でた。巨大さと静けさの狭間で揺れる体験は、まるで夢洲の迷宮を一歩抜け出したばかりの旅人のようだ。ただ、あの圧倒的な空間に身を置いたという事実だけが、心の奥で確かな余韻となって輝き続けていた。

投稿日:2025年9月16日