- 万博閉幕から

灼けるような陽射しのもと、夢洲を吹き抜ける風が列の熱気をすこしだけ和らげてくれる。万博の喧騒のなかにありながら、ルーマニア館の前に立つと、不思議と時の流れがゆるやかになるような気がする。

40分ばかり並んだ末、ようやく足を踏み入れた館内には、冷房の風とともに、まるで異国の森の奥に迷い込んだかのような静けさが漂っていた。

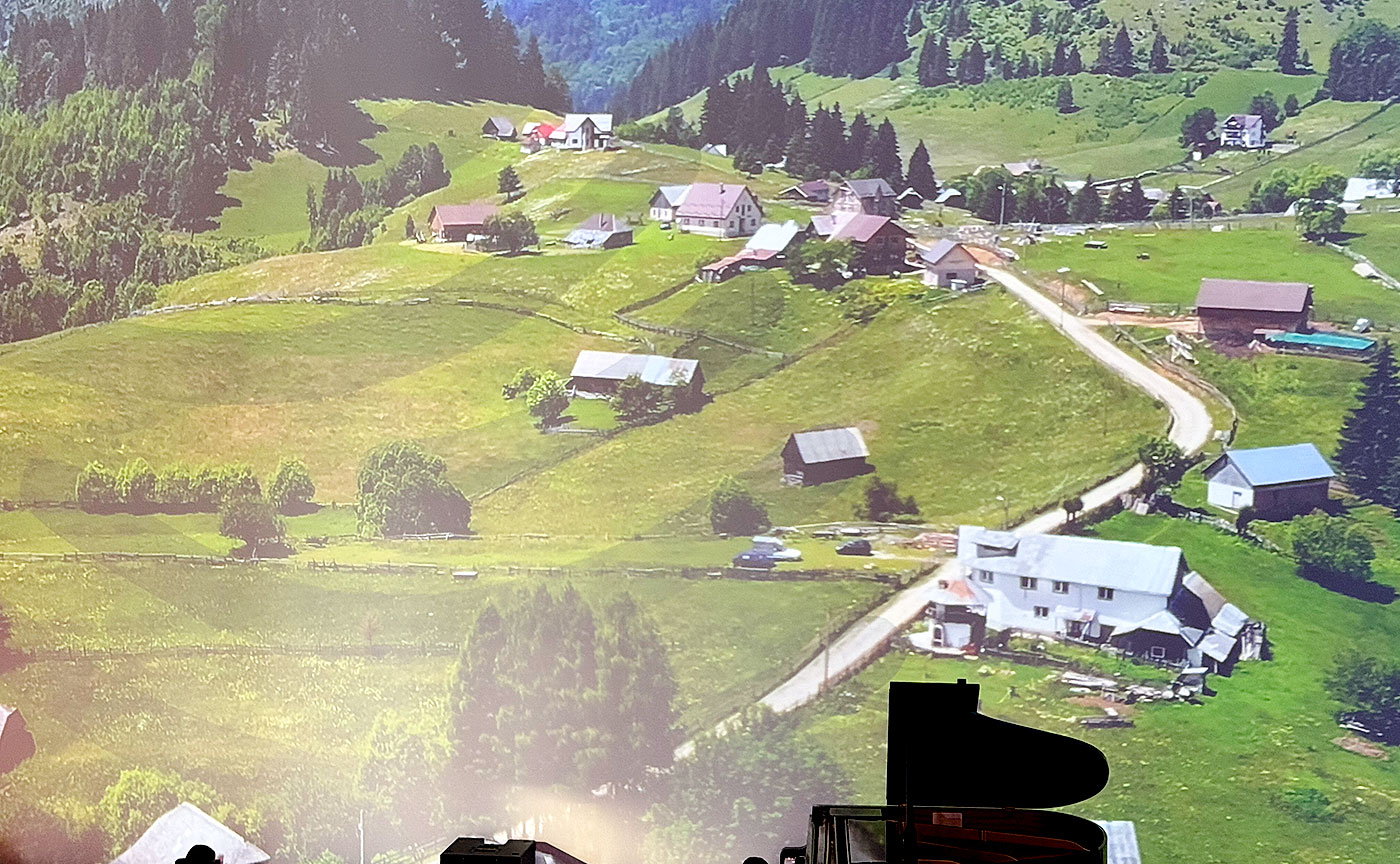

目の前には、巨大なスクリーンが鎮座している。そこに映し出されるのは、ルーマニアの豊かな自然、どこか懐かしい山村の風景、苔むした修道院、霧のたちこめる森の小道。

どれもがゆっくりとしたテンポで切り替わり、やがて館のロゴが現れ、また同じ映像が繰り返される。時を忘れたように、ぼんやりと眺めてしまう。

そのスクリーンの手前には、ぽつんと一台のピアノが置かれている。誰もいないその楽器は、まるで場違いな存在のようでもあり、これから何かが始まる予兆のようでもある。観客席は階段状になっていて、どの位置からでもスクリーンが見やすく、しかし全体があまりに静かで、まるで礼拝堂に迷い込んだかのような緊張感がある。

しばらくすると、一人の男性がふらりと姿を現す。スタッフか、演者か、あるいは通りすがりの人かもわからない。彼はなんの前触れもなくピアノの前に腰を下ろし、鍵盤に手を置く。そして、柔らかな旋律が会場に広がる。映像は先ほどと同じまま、しかし音楽だけが「今」を刻み始める。ループする映像と、目の前で繰り出される即興のピアノ。時間が二重になったような、不思議な錯覚に包まれる。

観客の誰もが、調和に気づき、息をひそめる。万博の会場とは思えない、密やかな時間。展示でもなく、ショーでもなく、説明もない。ただ風景と音だけがある。その間に、何か大切なものが流れているように感じられた。

万博という巨大な舞台の片隅で、ルーマニア館はそっと静けさを手渡してくる。それは「見せる」ことを目的としない、けれど確かに心に残る体験だった。スクリーンの向こうに広がる国土、ピアノの音に乗って滲む記憶、そして自分の中に芽生える見えない風景。ここでは、すべてが重なり合いながら、誰かの心にひとつの物語を組み立ててゆく。これぞ万博。