- 万博閉幕から

西口ゲートを抜けると、空の広がりのなかに、不思議な静けさをたたえた白い建物が現れる。ブルガリアパビリオン——。夢洲の喧騒のなかにぽつんと浮かぶこの異国の館は、どこか時間の感覚を狂わせるような、妙に引き込まれる気配を纏っていた。

入場までの待ち時間は約30分。わずらわしさを感じるほどではない、むしろ心を整えるための助走のような時間だった。列の中でふと思い出されるのは、1970年の大阪万博での出来事だ。あのとき、ブルガリアは一杯の白いヨーグルトをもってして、日本の食卓に静かな革命を起こした。以来、ブルガリアという国名を耳にするたびに、私たちは無意識に朝の冷蔵庫の扉を開ける仕草を思い出すことになったのだ。

パビリオンの扉をくぐると、そこにはまさに“あのヨーグルト”が、気品をたたえつつ鎮座していた。傍らにはマスコットのラクトちゃん。白い身体に赤いほっぺ、親しみやすいフォルムながらも、どこか哲学的な風格を漂わせていた。

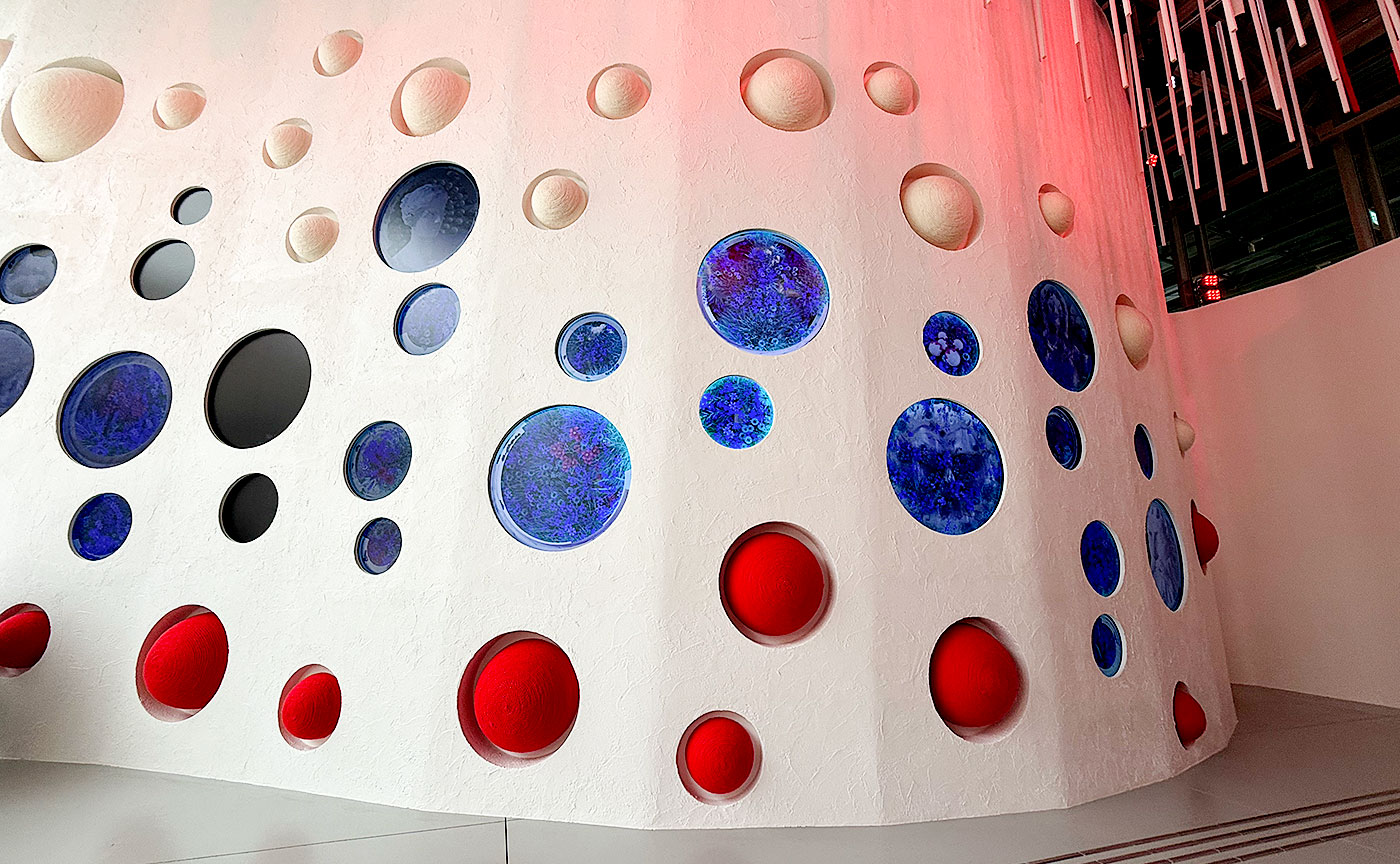

館内の壁面には、白を基調とした空間に赤や青の●がリズミカルに散りばめられている。それらの●は、ただの装飾ではない。ひとつひとつが小さな覗き穴のように、ブルガリアの過去を映す映像が流れ、古い街並みや民族舞踊、バラの谷、そして広がる草原の風景などが断片的に立ち上がってくる。

足元には、奇妙にひねくれたソファや、波打つようなベンチが点在している。まるで未来の遺跡に置かれた装置のような不思議な存在感を放ち、腰をおろすと時間がすこし緩む。ここは過去と現在が溶け合う、不思議な静寂のサロンなのかもしれない。来場者たちはそれぞれの速度でこの空間を漂っていた。

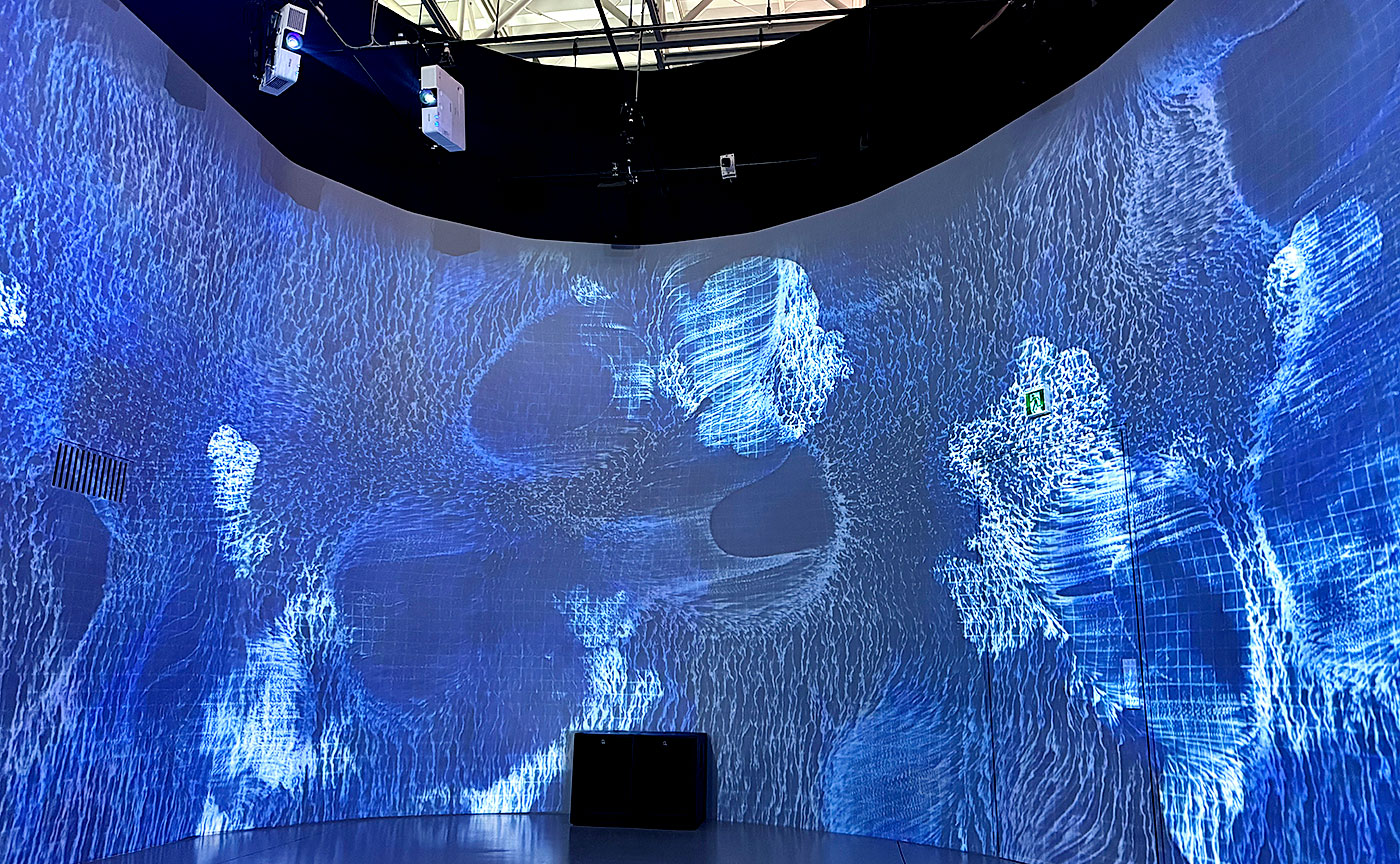

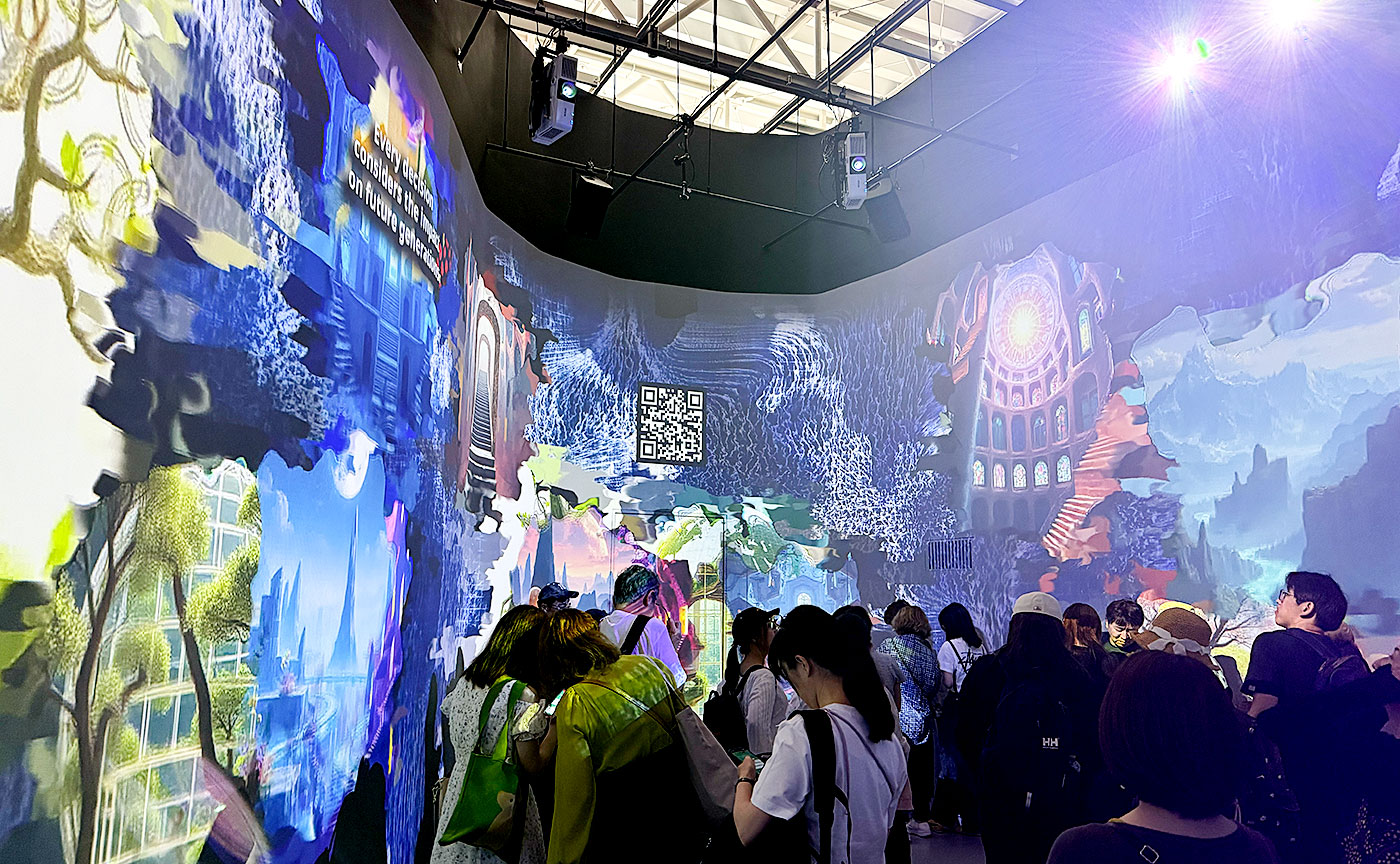

その先には、未来を映し出すスクリーンが待っていた。映像では、自然と調和した医療技術やサステナブルな社会像が織り込まれ、ブルガリアが見据える明日が、やさしい光に包まれて現れる。どこか幻想的で、しかし現実に差し出された手のような、そんなビジョン。

夜になると白かった外観は宵の光を受け、ゆっくりと赤・緑・白の三色へと染まり始めていた。まるでパビリオンそのものが、一日をかけてブルガリアという国の物語を語り終え、最後に国旗を掲げるかのように。

夢洲の片隅に立ち、ヨーグルトと未来と時間旅行が同居する館。そこは、わたしの想像よりも、ずっと深く、ずっと遠くへ連れて行ってくれる場所だった。