- 万博閉幕から

万博が幕を開けたその日、夢洲の空は光に満ちていた。だが、ネパール・パビリオンは不思議な静けさをまとっていた。周囲がせわしなく開幕の鐘を鳴らすなか、彼らは悠々と準備を進めていた。そう――万博が始まろうと、ネパールは慌てない。いつも通りの風に身を任せ、やがて自然の流れで始まるのだ。

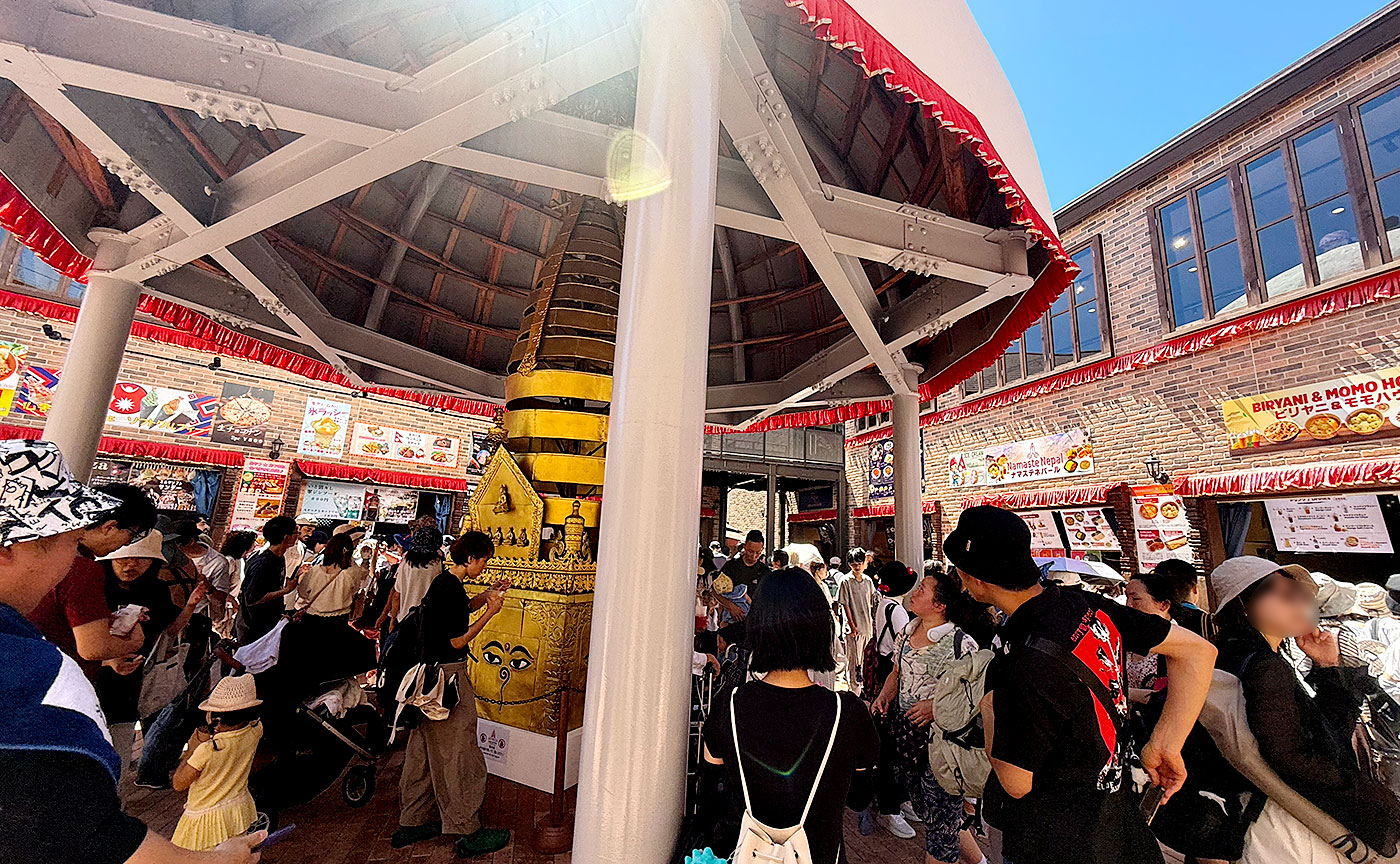

ようやく幕が上がったその空間には、喧騒と香辛料の匂いが入り混じった。カトマンズの裏通りをそのまま夢洲に持ってきたような、どこか懐かしい市場の風景。金色の仏具が陽に輝き、色鮮やかな布が風にたなびき、スパイスの香りが通りを満たしている。ネパールの人々は笑いながら手を動かし、訪れた者をゆっくりと異国の時間へ誘い込む。

展示というより、それは“生活”そのものだった。山の国の人々が普段着のままやってきて、夢洲の片隅に小さな日常をつくっているように見えた。観光パンフレットには決して載らない、手のひらの温もりがそこにあった。

不思議なことに、華やかな未来都市のパビリオン群の中で、いちばん「人間らしい」空気を放っていたのはこの場所だった。ネパール館の前を通るたび、誰もが足を止める。派手さはない。だが、胸の奥の懐かしい何かが、ふと呼び覚まされる。

万博が未来を競う場であるならば、ネパール館は“いま”を見せていた。ゆったりとした笑顔と、手仕事の確かさ。その穏やかな時間の流れが、どこか夢洲全体をやさしく包みこんでいた。

投稿日:2025年10月10日