- 万博閉幕から

二度目の万博参戦、その二日目。まだ朝の気配を色濃く残す九時ちょうど、西ゲートにたどり着いた時には、夢洲の海風が頬を撫で、胸の奥を抜けてゆく。青空には早くも雲が漂い、ひと筋の陽が巨大な大屋根リングを金色に染めていた。パビリオン抽選は見事に全滅。

世界の奇想天外な展示へ続く扉はことごとく閉じられ、通知メールの淡々とした文字が頭の片隅でちくりと痛む。だが、落選という苦みもまた万博の妙味、これがなければ冒険心も芽吹かない。胸ポケットには一枚、唯一の切り札――くら寿司の予約。夜には寿司が待っている、というささやかな約束が、朝の不安を支える灯火となる。

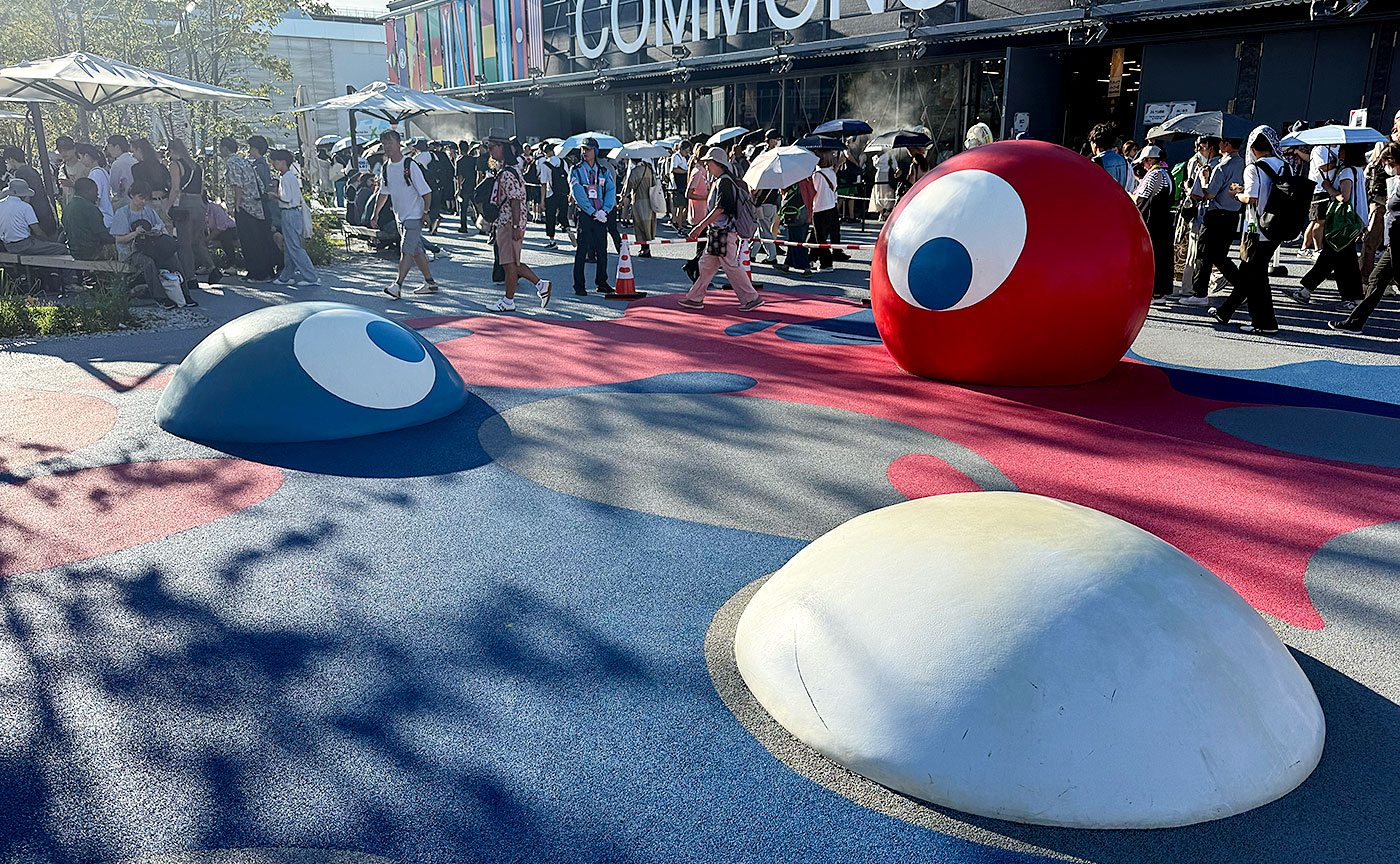

狙うは「人間洗濯機」。1970年の大阪万博で喝采を浴びたあの機械が、半世紀の時を超えて再び姿を現したという。人を丸ごと洗い上げる装置がどれほど滑稽で、どれほど愛おしい未来像を映しているのか、想像するだけで胸が高鳴る。列に並ぶ群衆のざわめきが期待の泡となって足元を包み、遠くからは他国の民族音楽が潮騒のように響き、祭りの空気をさらに膨らませていく。

抽選に外れたことで予定は真っ白、だからこそ一歩ごとに世界が開ける。寿司という確かな目的地を胸に抱きつつ、未知の展示を求めて歩む足は、羅針盤のない旅人のように自由だ。朝の風が昼の陽射しへと変わる頃、この巨大な博覧の迷宮は、失敗も成功も等しく祝福する広大な遊歩道となり、世界の未来をひとつまみずつ味わう贅沢な一日が始まってゆく。

投稿日:2025年9月28日