- 万博閉幕から

夢洲に照りつける真夏の陽光のもと、私は汗をぬぐいながら大屋根リングの影へと退避した。会場の入り口では「ただいま入場規制中」の立札が風に揺れ、どこか神殿の門のような雰囲気を醸し出していた。

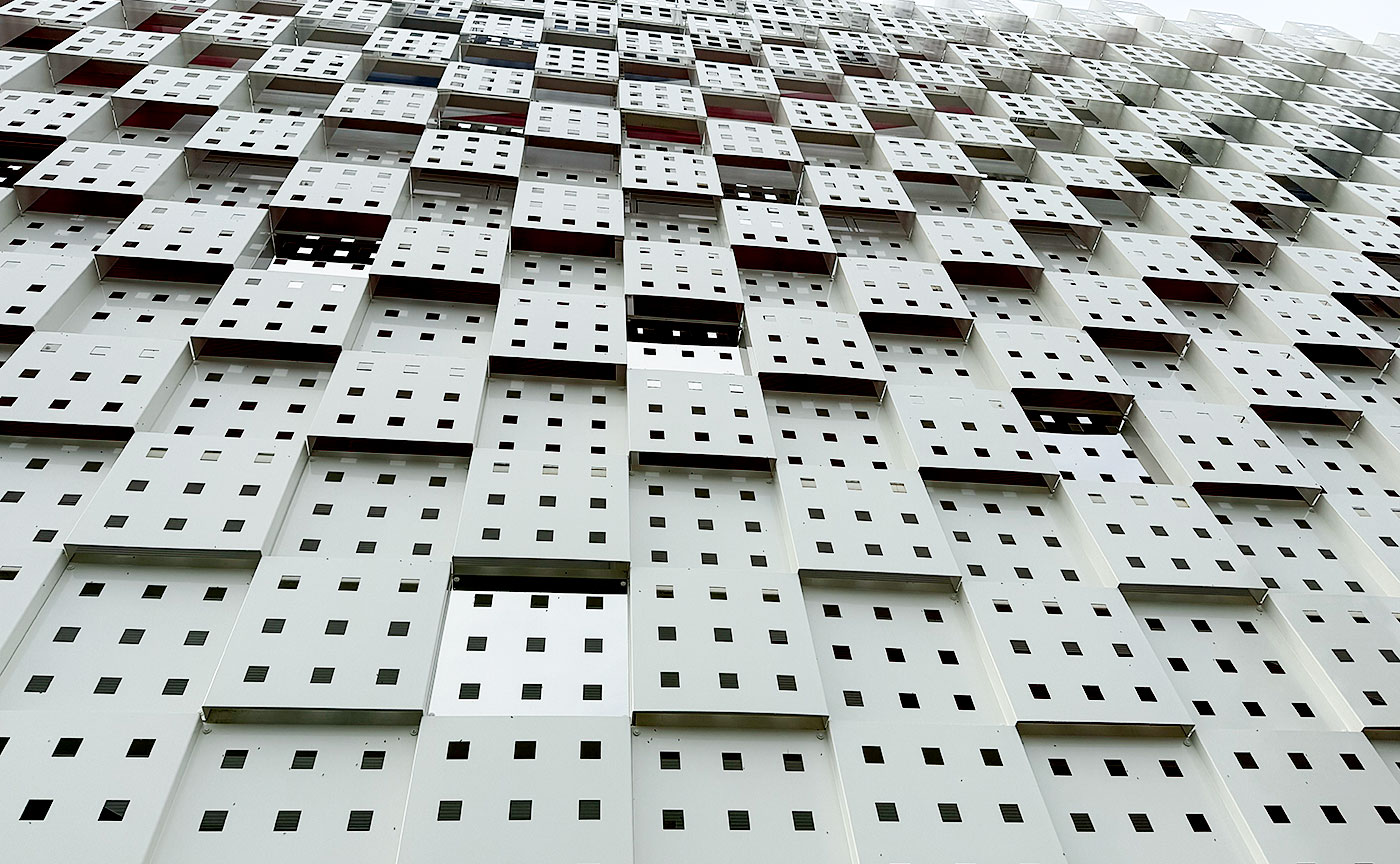

イギリス館はまだ静かに沈黙していた。しばらくして近くのベンチに腰を下ろし、私はその異国の門の向こうに思いを馳せながら時間をやり過ごすことにした。

目の前には、英国庭園のような整えられた緑があり、人工島の風景とは思えぬほどの静寂があった。まるでロンドン郊外の朝露の庭に迷い込んだような錯覚にとらわれる。時計の針が15分を刻むころ、静かに規制が解け、列は音もなく動き始めた。ゆっくりと、一歩一歩、私は門へと近づいていった。

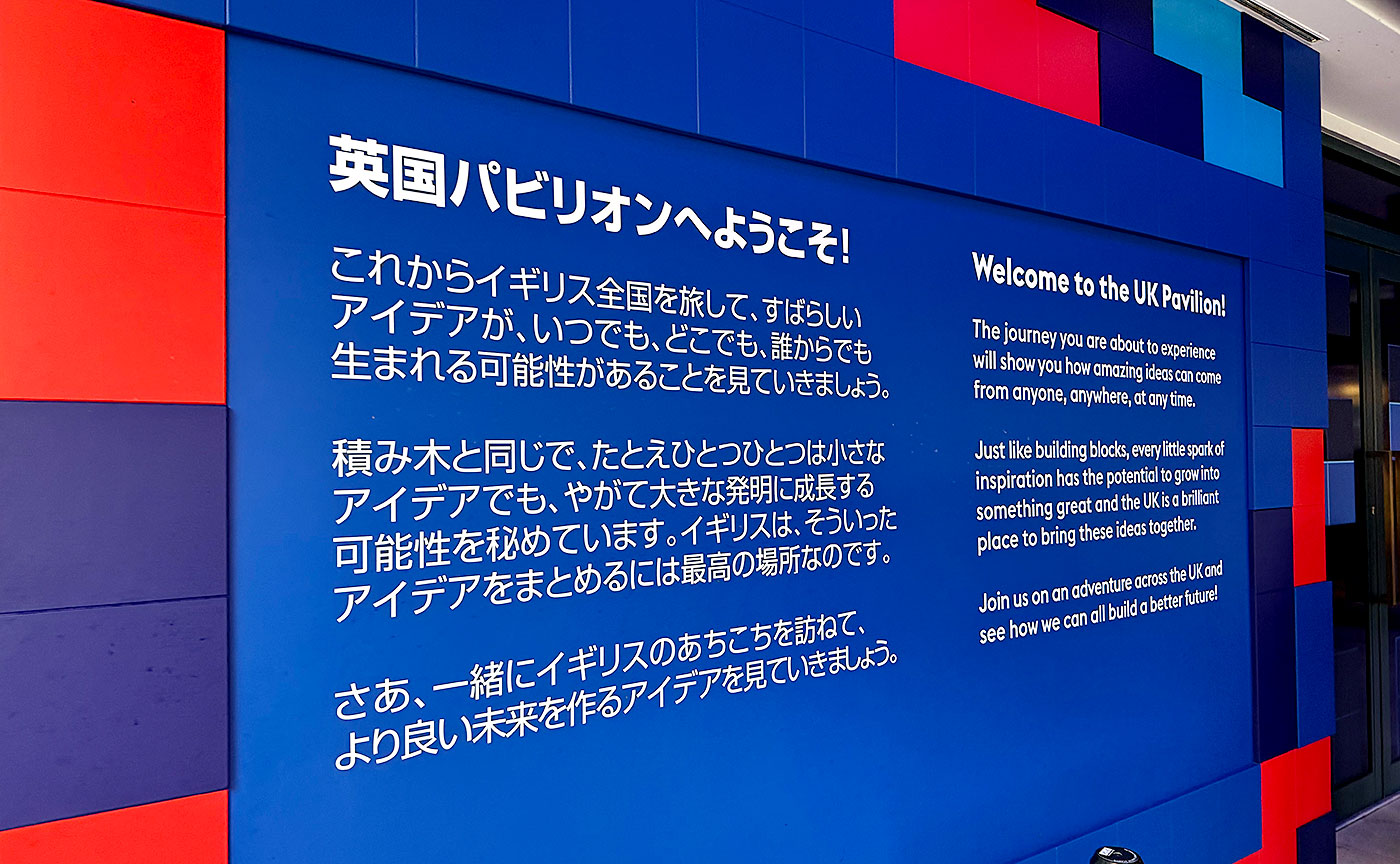

館の入口には一つの言葉が掲げられていた。

「積み木と同じで、たとえひとつひとつは小さなアイディアでも、やがて大きな発明に成長する可能性を秘めています。イギリスは、そういったアイディアをまとめるには最高の場所なのです。」

私はしばらくその言葉に立ち止まり、思索の扉を開く鍵のように心の中で転がしてみた。小さな積み木がやがて機関車になり、電気通信を生み出し、DNAの構造を解き明かす──それはまさにイギリスという国の縮図でもあった。

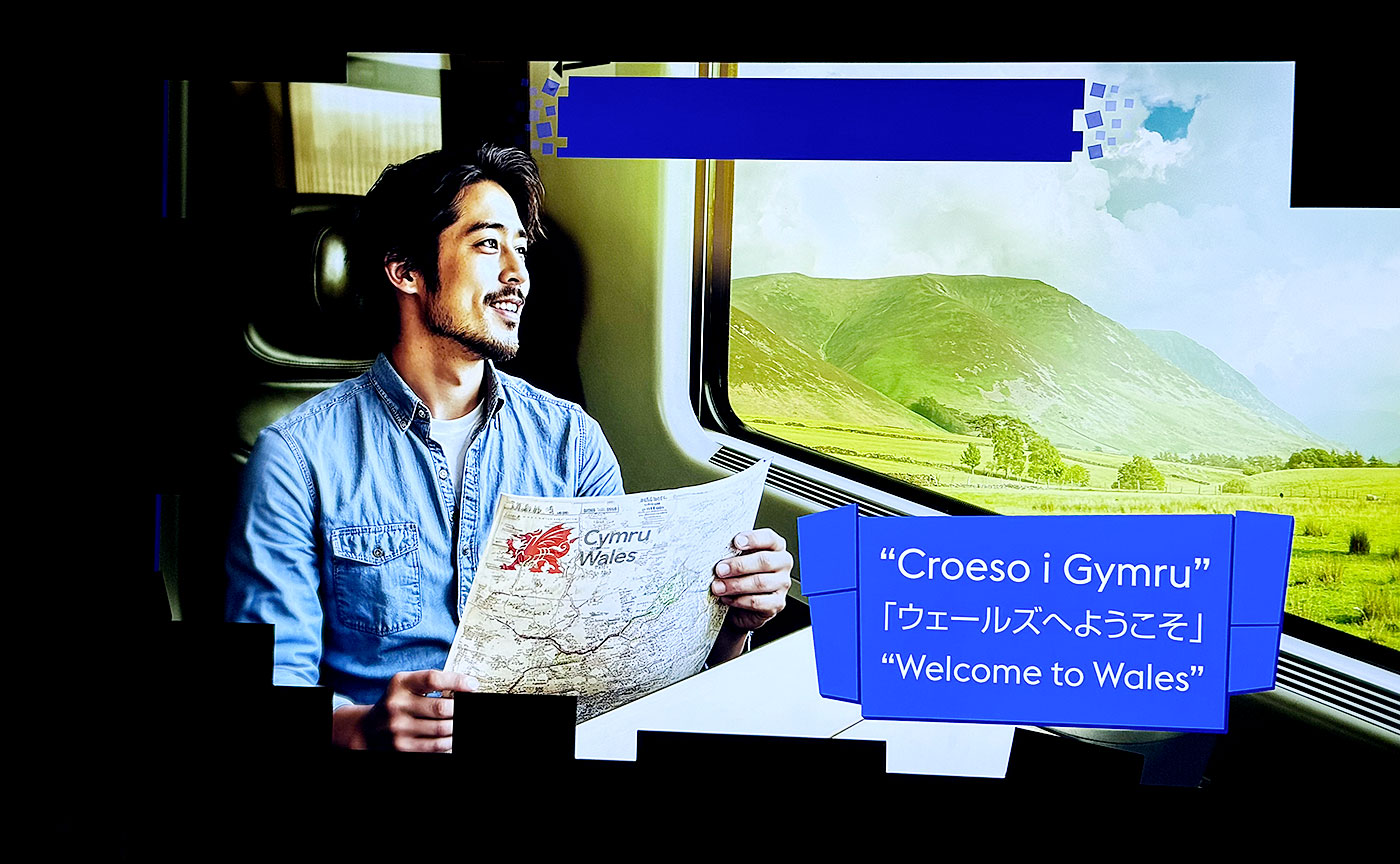

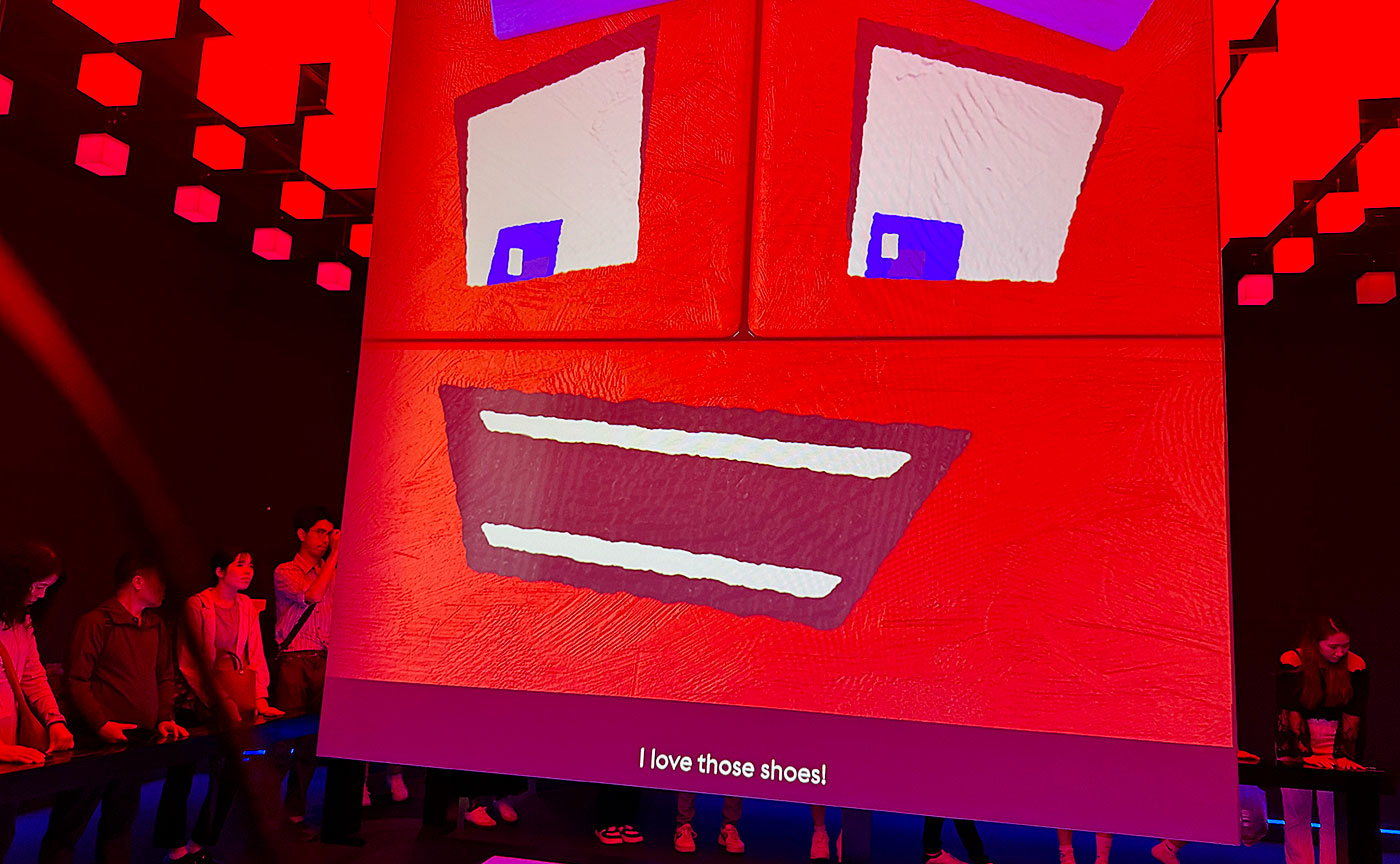

中へ足を踏み入れると、出迎えたのは積み木のキャラクター「ピックス」。そのユーモラスな姿に、私はいきなり物語の登場人物にされた気がした。

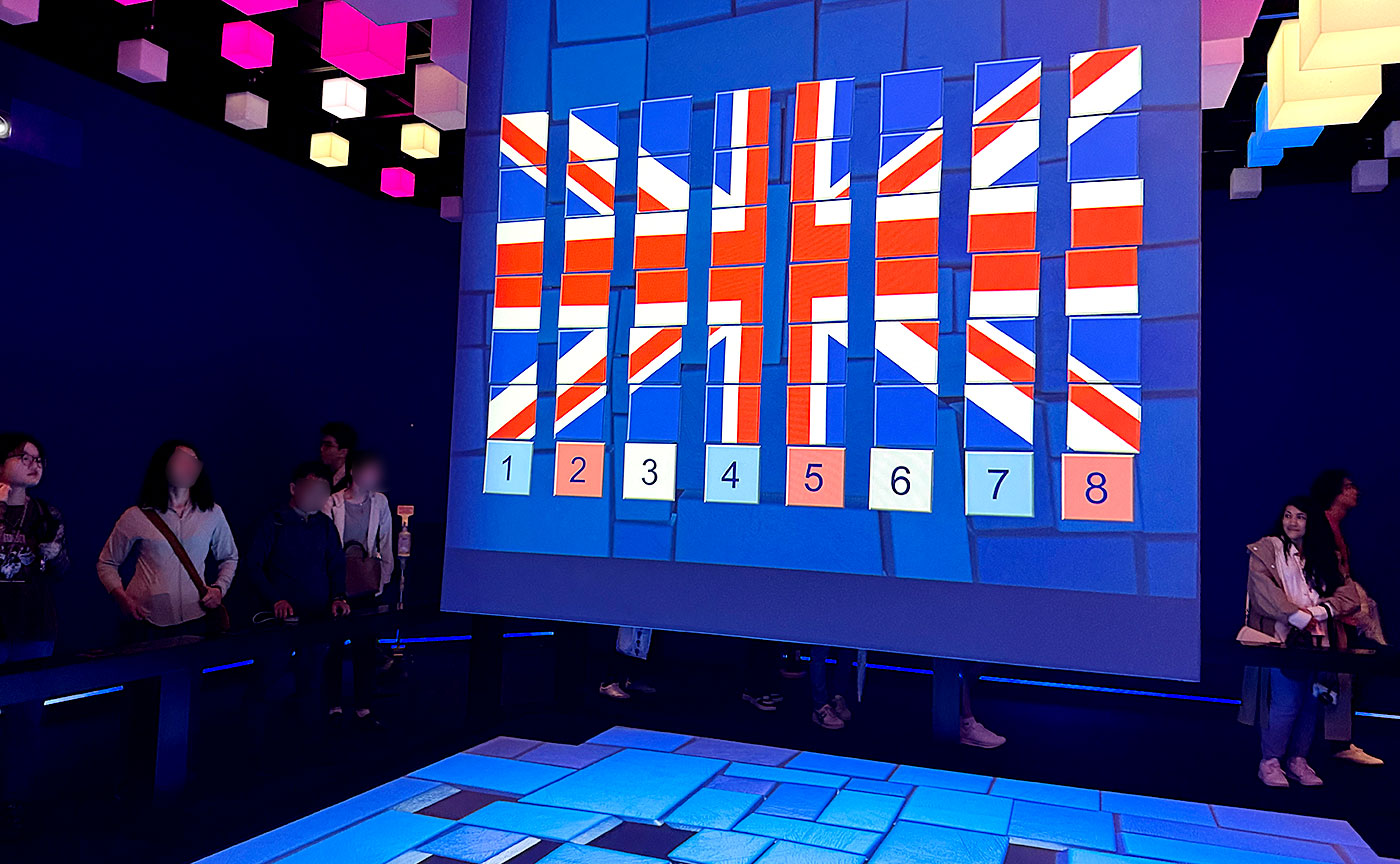

彼に導かれるようにして進むと、そこには赤と青の幻想的な空間が広がっていた。壁も、床も、天井も、すべてが積み木で構成されており、もはや現実なのか演出なのか、判断が追いつかない。

館の中では、科学も芸術もすべてが「積み木」で語られていた。小さなブロックが重なり、組み合わされ、ひとつの思想となって立ち上がる。ニュートンの万有引力も、ダーウィンの進化論も、ティム・バーナーズ=リーのWWWも、すべてこの積み木の連なりの延長にあるのだと示されているようだった。

積み木で再現されたユニオンジャックがひときわ印象的だった。これは旗ではない。ひとつの精神のかたちだった。幾何学と情熱と誇りが交差する、その象徴として私の視界に強く焼きついた。

英国館には、派手なショーや眩惑するテクノロジーはなかった。だが、その代わりに、静かに内面へと潜り込んでくる知性と、未来への想像力があった。展示は単なる知識の羅列ではなく、来場者一人ひとりに「あなたの積み木はどこにありますか?」と問いかけるものであった。

私は帰り道、夢洲の風を受けながら、自分の積み木を頭の中でひとつ、またひとつと積み上げていた。あのベンチで待った時間すら、今ではひとつの大切なパーツのように思えてくる。英国館は、静かで力強い知の建築だった。私はピックスに導かれた一日を、きっと長く忘れないだろう。