- 万博閉幕から

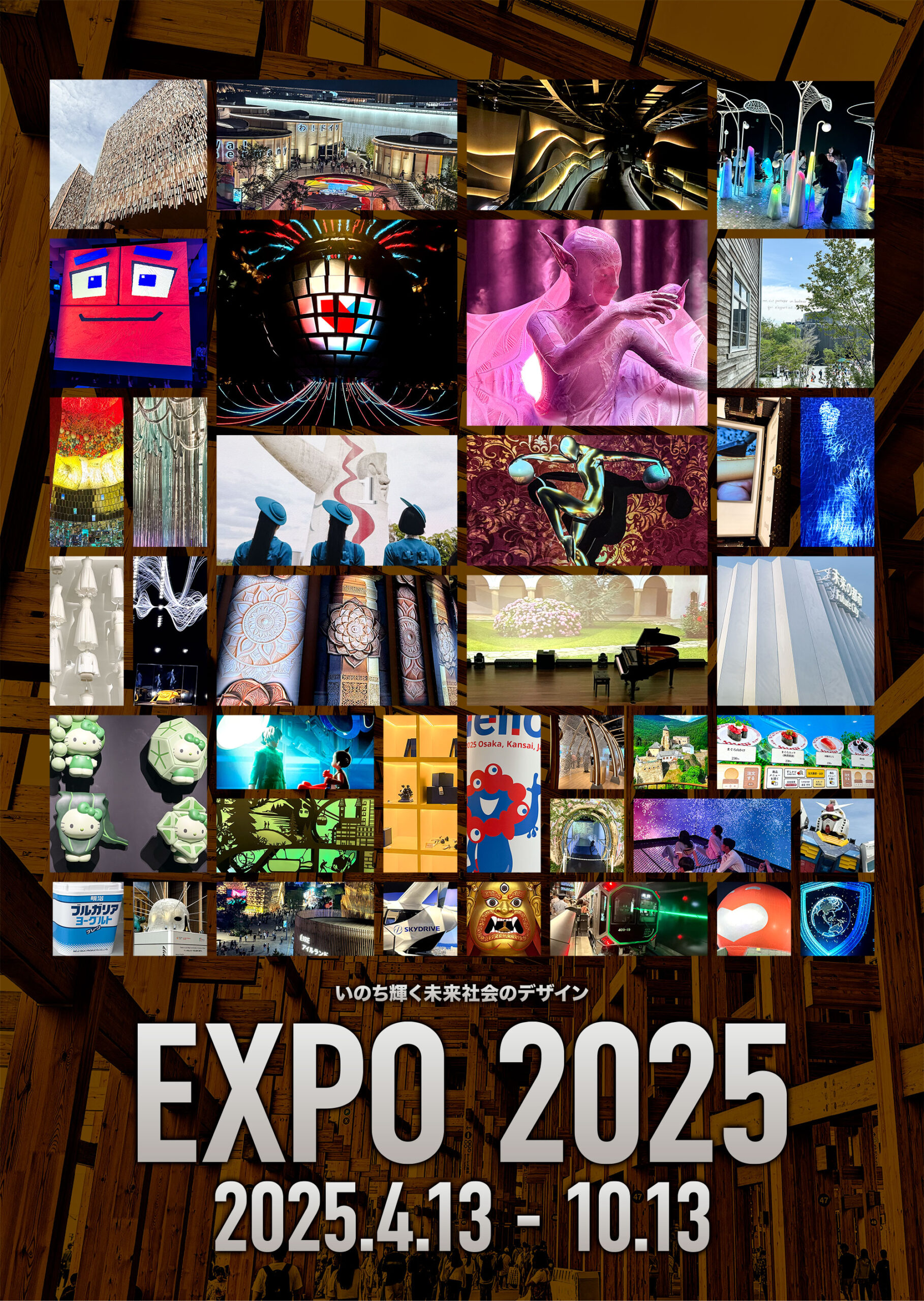

ようやく、ようやくである。かねてより胸に秘めていた悲願──2025年大阪・関西万博への参上を、ついに果たした。炎天のもと、汗をふき、夢洲という名の異世界へ足を踏み入れた瞬間、私はもうすべてを赦した。

電車の混雑も、チケットの不便さも、ゲート前の行列すらも──そのすべてが、あの風に、あの熱気に、溶けて消えていった。

本稿は、誰に強いられたわけでもない、tokyo1970でわかるように50代男が、ただただ万博に打ちのめされ、打ち震えた記録である。あくまでも私感、偏見、思い込みの極致であり、スタッフの善し悪しも、展示の順路も、体感のすべてが「自分」である。

なぜなら、これは私の魂の独白であり、惑星直列的タイミングで訪れた個人史における特異点だからだ。

あの会場の空気に触れたとき、自分がどれほど想像力をさぼっていたかを思い知らされた。国の威信? 世界の未来? そんな看板すら脇に追いやる勢いで、目の前の光景が、音が、人々が、私の五感をこじ開ける。見知らぬ国の音楽が聴こえ、知らない食材の匂いが鼻孔をつき、意味のわからぬ展示物が脳髄を揺らす。

一番強く印象に残ったのは、万博というものが「参加者によってつくられている」という事実だった。スタッフも、来場者も、子どもも大人も、誰もがあの空間の構成員であり、ひとりひとりが万博という舞台を支える狂言回しなのだ。すれ違う人の会話ひとつにも物語が宿り、並んでいる間の退屈すらも不思議な緊張感に彩られていた。

言いたいことはただひとつ。万博最高。未来とか、文化とか、そういう難しいことを一度わきに置いて、ただただ「あの空間に身を置いてしまった」という事実が、人をどう変えてしまうのか、ぜひ多くの人に体験してもらいたい。

行けるなら行くべし。行けないなら、行ける方法を探すべし。夢洲にすべてがあるわけではないが、あの場所には「何かが始まっている気配」が確かにあった。