- 万博閉幕から

二ヶ月前の落選通知は、まるでブラックジャックからの無言の診断書のようだった。「また来い。まだ君には早い」と言われたようで、悔しさを呑み込んだ。

7月。熱風のような陽射しのなか、私は再びそのパビリオンの前に立っていた。行列は長かったが、それでもたった三十分で入れたのは幸運だった。列の先には、建物の屋根に小さく座るアトムの姿。まるで見守るように、あるいは何かを待ち続けるように、じっと空を見ていた。

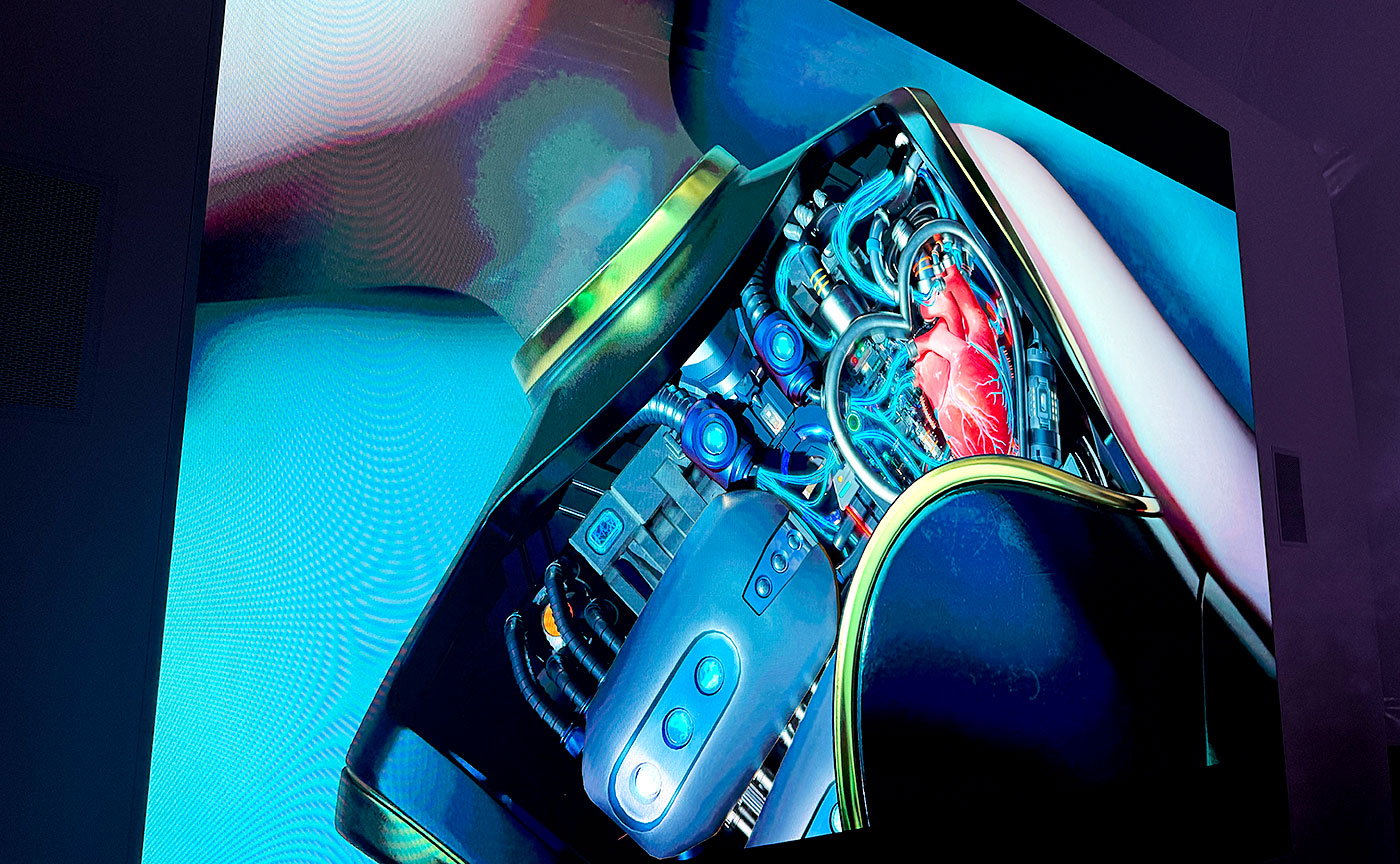

ブラックジャックが、iPS由来の心臓をアトムに移植して命を取り戻す――そんな設定を軸に構成されたこのパビリオンは、物語と医療、未来と夢とを同時に見せてくれる特異な空間だ。

実際に動くiPS心臓の展示、そして心筋シート。研究室の白い光の中でしか見られないと思っていた最先端が、ここでは大勢の来場者の目の前に晒されていた。

それはただの展示ではなく、未来の証明だった。たとえそれが物語に包まれていたとしても、いや、物語に包まれていたからこそ、技術は人の心に届くのだ。ブラックジャックは相変わらず異様にかっこよく、無言のまま人の命と可能性の輪郭を照らし出していた。

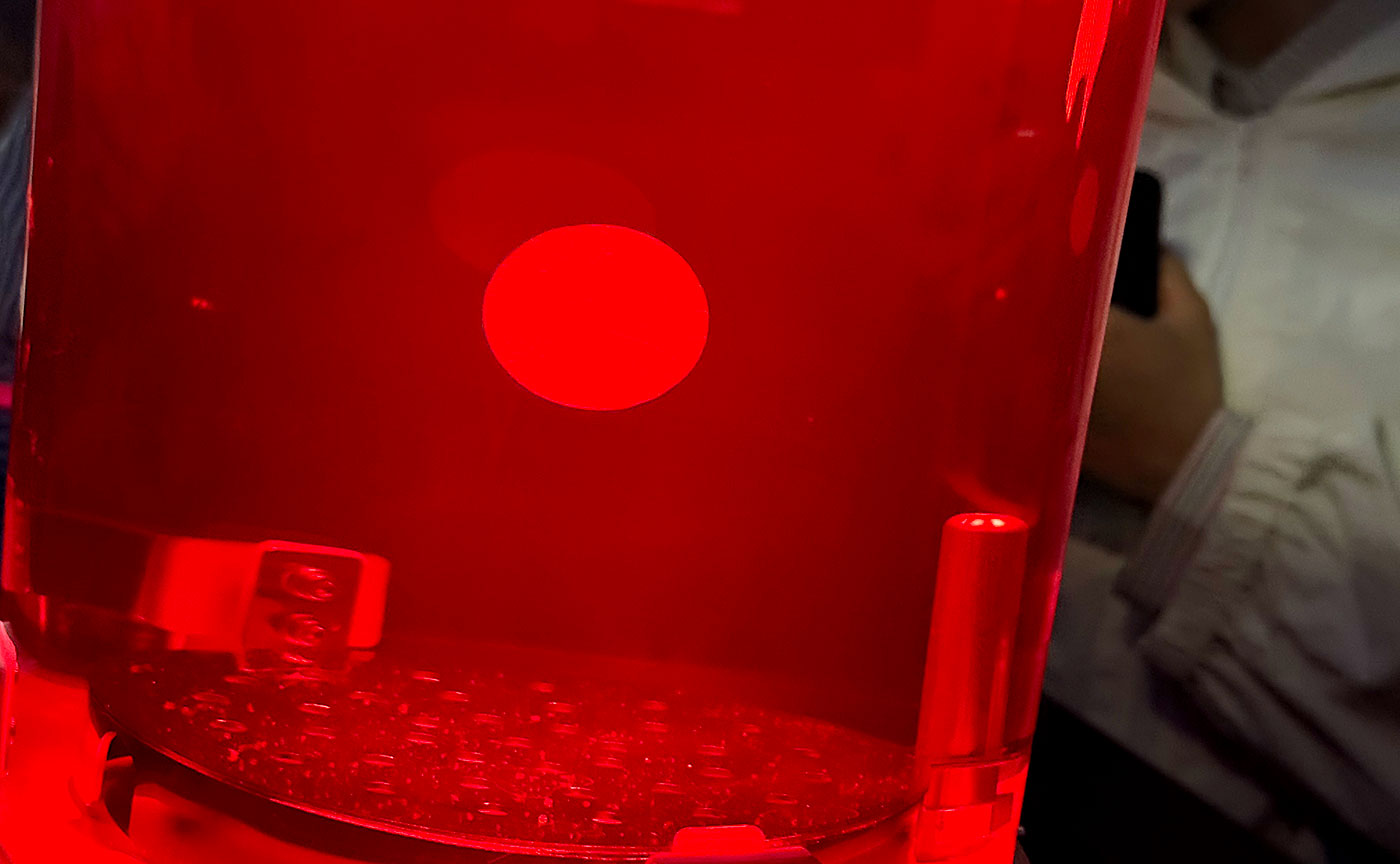

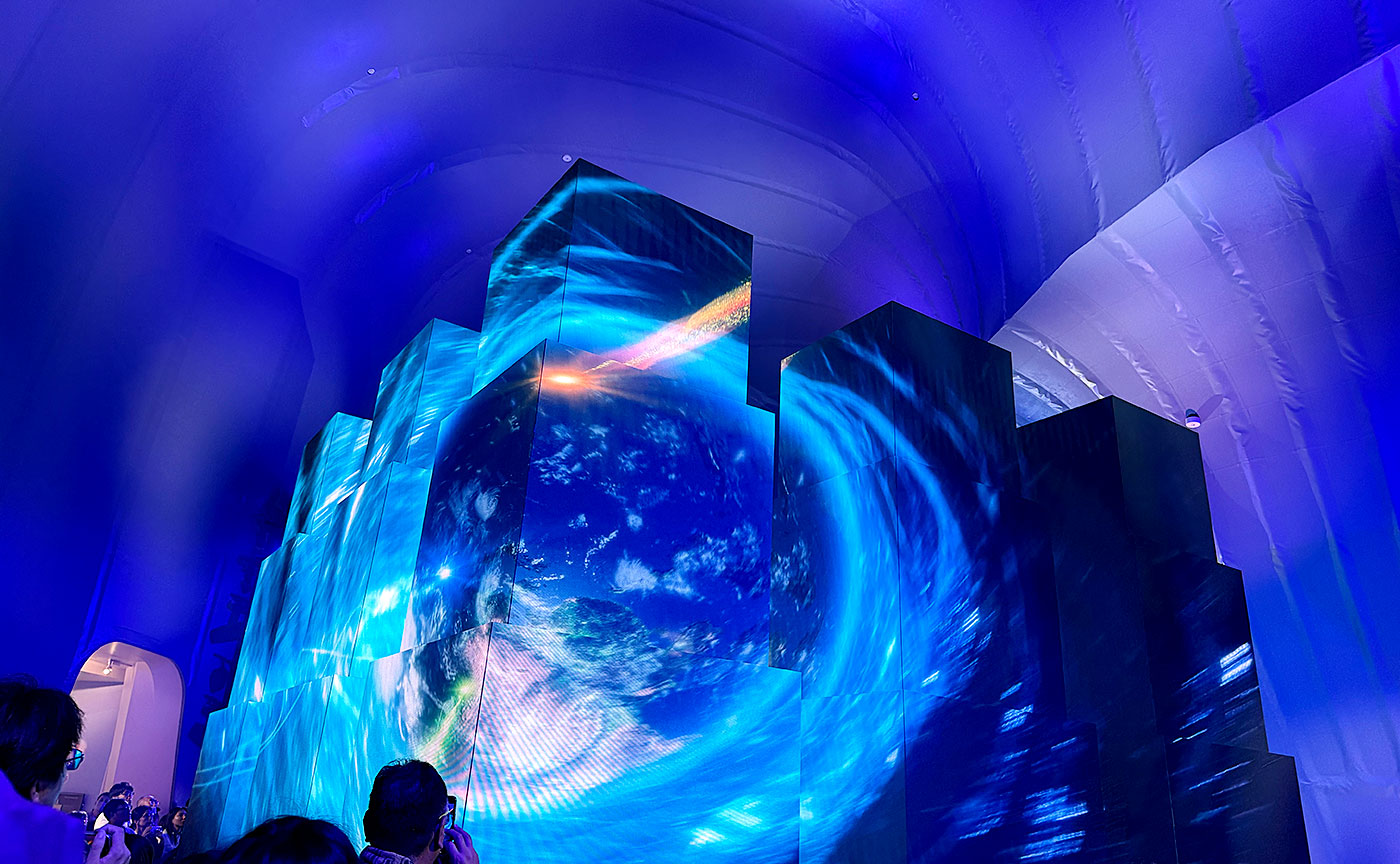

中に入ると、まず広がるのは赤い空間だった。まるで太陽の塔の内部に踏み込んだような、巨大な心臓の中に入ったような、不安と高揚がせめぎあう異世界。

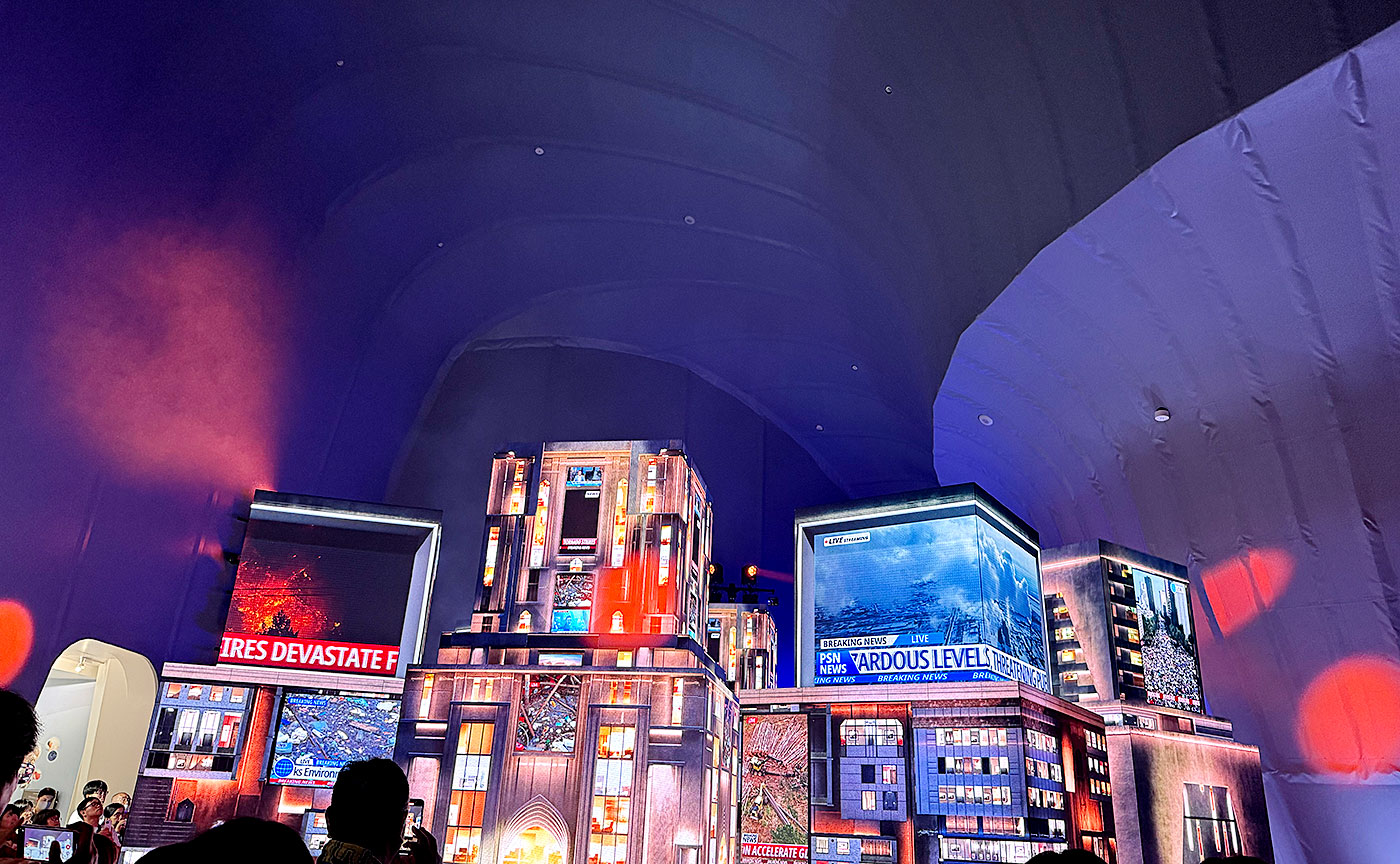

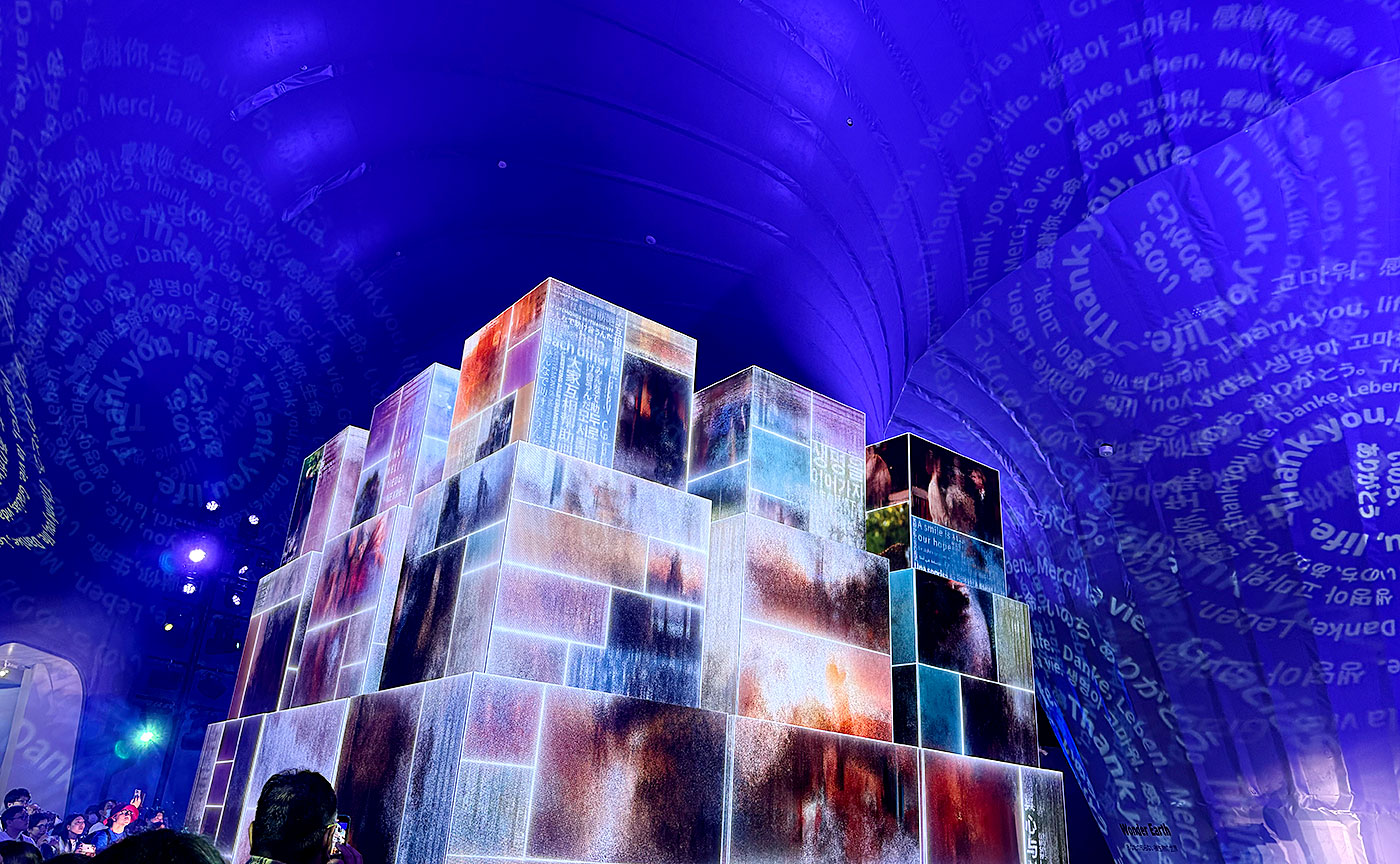

そこにLEDが織りなすビル群が立ち上がり、拍動するように光る。それは都市の未来図ではなく、命のかたちそのものだった。都市も人間も、血が流れ、電気が走り、鼓動している。

展示を終えて外に出ると、アトムはやはり屋根の上で座っていた。彼が未来から来たのではなく、未来が彼に追いついてきたのだと思った。そして今、未来は私たちの目前にある。あの日落選した私の代わりに、今日の私はこの世界を目撃した。

歩きながら、自分の胸の中にも何かが確かに動いているように思えた。それは未来への鼓動、あるいは失っていたものを取り戻すような、新しい命のざわめきだった。